超表面和超透镜研究的国内进展

发布时间:2022-03-04 来源:搜集整理 阅读次数:4580 分享到:

近年来,超表面和超透镜的研究是光学前沿和技术热点,超表面和超透镜被视为光学领域新的革命性技术。超表面是由大量亚波长单元在二维平面上周期或非周期排布而构成的人工结构阵列,能够对电磁波进行灵活操控。由于超表面具有超薄结构和较强的可自主设计性而受到广大研究者青睐。超透镜是一种二维平面透镜结构,其体积极小,重量轻,易于集成,可实现对入射光振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,在超分辨显微成像、全息光学、消色差透镜等方面有重要应用。

下面是国内科研机构近年在超表面和超透镜研究的进展情况,一起期待这方面尽快有可应用的相关器件、产品面试。

光学成像:“薄如蝉翼”的未来--南京大学 物理学院 王漱明

光是获取信息的载体,贯穿了人类两千多年的自然科学发展史。“潭清疑水浅,荷动知鱼散”是它折射现象的体现,“湖光秋月两相知,潭面无风镜未磨”是它反射特性的缩影。它丰富的色彩,奇妙的现象,共同打造成大自然中的一幅幅精美画卷。因此,为了便于人们获得更多的外界信息,精确地操控光的传播行为一直以来都是科学家们思考的问题。由于传统的光学元件和系统体积庞大,空间占比高且光利用率较低,使成像分辨率和信息通道受限,无法满足日新月异的科技的发展和人们生活的需要。因此,开发人工定制的光学功能器件和材料,成为了人们研究光的出发点。

英国科学家Pendry教授在20世纪末的一项研究,正式吹响了这项研究的号角。他开创性提出了使用亚波长的金属共振环结构,可以获得人工电磁响应,人为地操控和设计材料的光学和电磁效应,从而引导光的传播。这一思想随着先进微纳加工技术发展逐渐成为了现实,形成了一股名为“超构材料”(Metamaterial)的研究浪潮,并延伸到了各个学科领域,如调制声波和热流的声学、热学超构材料,操控应力的力学超构材料等。

推动光学超构材料迈入集成化和应用化进程的功臣应该首推2011年提出的广义斯涅耳定律(反射折射定律)。它揭示了利用不同的金属微纳结构(超构材料单元)对光的相位操控能力,在一个表面上根据我们的需求有序排列这些超构材料单元所形成的二维超构材料可以有效的操控光的折射和反射,比如负折射,负反射,以及特殊的光场操控,等等。这种二维的超构材料被称为“超构表面”。根据人们所需要的相位排列超构材料单元的设计方法像极了四大发明中的活字印刷术。

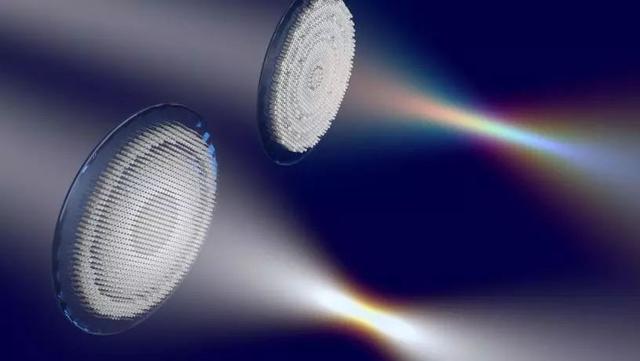

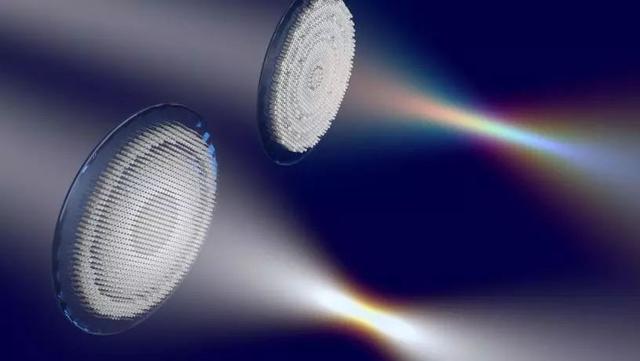

如今,超构表面的研究已经迅速发展到了一个新阶段,融合了各种新概念,并探索了多种跨学科应用的新材料。其中最引人关注的,当属超构透镜的问世。2016年,哈佛大学的Capasso课题组报道的超构透镜兼具了大尺寸,高效率,大数值孔径等优势。其在可见光波段的接近衍射极限的单波长成像,与传统光学镜头的成像效果相比不遑多让,而其轻薄、紧凑的优势则有望取代传统成像镜头进入人们的生活。然而,超构表面本身严重的色差问题大大的阻碍了超构透镜在可见光或者宽波段工作的“拍照神器”。传统镜头利用不同色散性质的材料制作的透镜组可以实现少数几个波长的消色差,超构透镜如何克服这一瓶颈,实现连续波长消色差,并保持单层超薄的优势呢?

针对这一难题,我国的科研团队从超构透镜的相位原理出发,理清了色差调控的物理图像,将宽带工作的光学元件所需要的相位拆分为与色差无关的基础相位和与色差相关的补偿相位。这种相位拆分的原理适用于任何宽带相位缓变得光学元件设计,如宽带连续消色差聚焦,反射和折射,等。科研人员首先制备出了消色差金属聚焦镜和反射板,在红外波段实现了带宽为中心波长1/3的宽带连续消色差超构表面器件。随后,在氮化镓半导体纳米薄膜刻蚀各种超构材料单元,实现了在400nm-660nm的可见光波段的宽带连续消色差超构透镜。并在国际上首次实现了超构透镜的全彩色成像,成像分辨率高达2.19μm,接近此透镜的分辨率极限,带宽也从之前的近红外消色差工作的中心波长的1/3增大到中心波长的1/2。在此基础上,针对单个消色差超构透镜有限的通光口径和成像能力,结合昆虫复眼结构的成像思想,研究人员制备了包含60×60=3600个的消色差超构透镜的毫米量级口径的超构透镜阵列,通过这些超构透镜得到从多个视场角度观察景物的像,可以实现对视场中物体的三维信息的有效实时拍摄。

虽然超构表面和超构透镜在过去的十年中得到了深入的研究和快速的发展,但在实际应用和最终用途方面仍然存在一些重大的挑战,期待未来进一步发挥超构表面在新的研究领域的优势。

“超表面+全息术”新进展

针对AR/VR 视觉辐辏冲突引起的眩晕、光学系统庞大导致的佩戴舒适性低等共性问题,2021年8月,亮亮视野与浙江大学光电学院共同成立的“第一视角计算光学+AI”联合实验室发表了题为《Metalens Eyepiece for 3D Holographic Near-Eye Display》的论文,阐释了一种将三维计算机全息术引入超表面器件的技术,有望让AR/VR设备真正摆脱“笨重” 、“头晕”的标签。

为了解决色差的问题,传统的成像系统将多个不同厚度和材质的曲面透镜叠加在一起。再薄、再紧凑则会导致图像失真和不清晰,这也是为什么大功率显微镜和长焦镜头会由于透镜不可打破的物理规则,厂商们已经把镜头做的那么大的原因。但是,这种解决方案却是以增加系统复杂度和重量为代价的。

而超表面是能利用纳米结构聚光进而达到避免色差出现的平面,且能形成特定的重复模式模拟折射光线的复杂曲率,使其没有传统透镜笨重,并能在减少畸变的情况下改善聚焦光线的能力。因此,超表面被视为光学领域的一项革命性技术,有望彻底颠覆传统光学系统中繁琐的透镜组,使得手机、相机、监控摄像头等产品都变得更小、更薄、更轻。

在全球光学机构的努力下,如今的超表面的厚度能够做到比普通镜片薄10万倍,并且拥有易生产、成本低等优势。但是,超表面仍然存在着缺陷,那就是层间串扰问题,使得成像质量难以控制,这就需要引入全息术来解决光波的调控能力,但这又有新的难点诞生,即图像计算量增大、计算速度受到制约,再加上不同深度的图像不随全息图平铺的位置而变化,最终导致三维图像被割裂等问题。

本次研究设计了一种结合了5毫米直径的超构透镜和基于菲涅耳衍射的三维CGH的MCGH-NED系统,让不同深度的图像重建时,图像中心保持一致,同时利用全息图中不同层间不重叠的特点,消除了层间串扰问题,提升了三维全息成像质量。本次研究成果是业界首次在同一近眼显示系统中解决了光学结构体积偏大和视觉辐辏冲突这两核心问题,也是亮亮视野在北京市科委超表面研发课题上获得的又一突破性成果,这为后续AR/VR设备广泛应用提供了有效技术支撑。

西安光机所在基于超表面的光学微操纵研究中取得进展

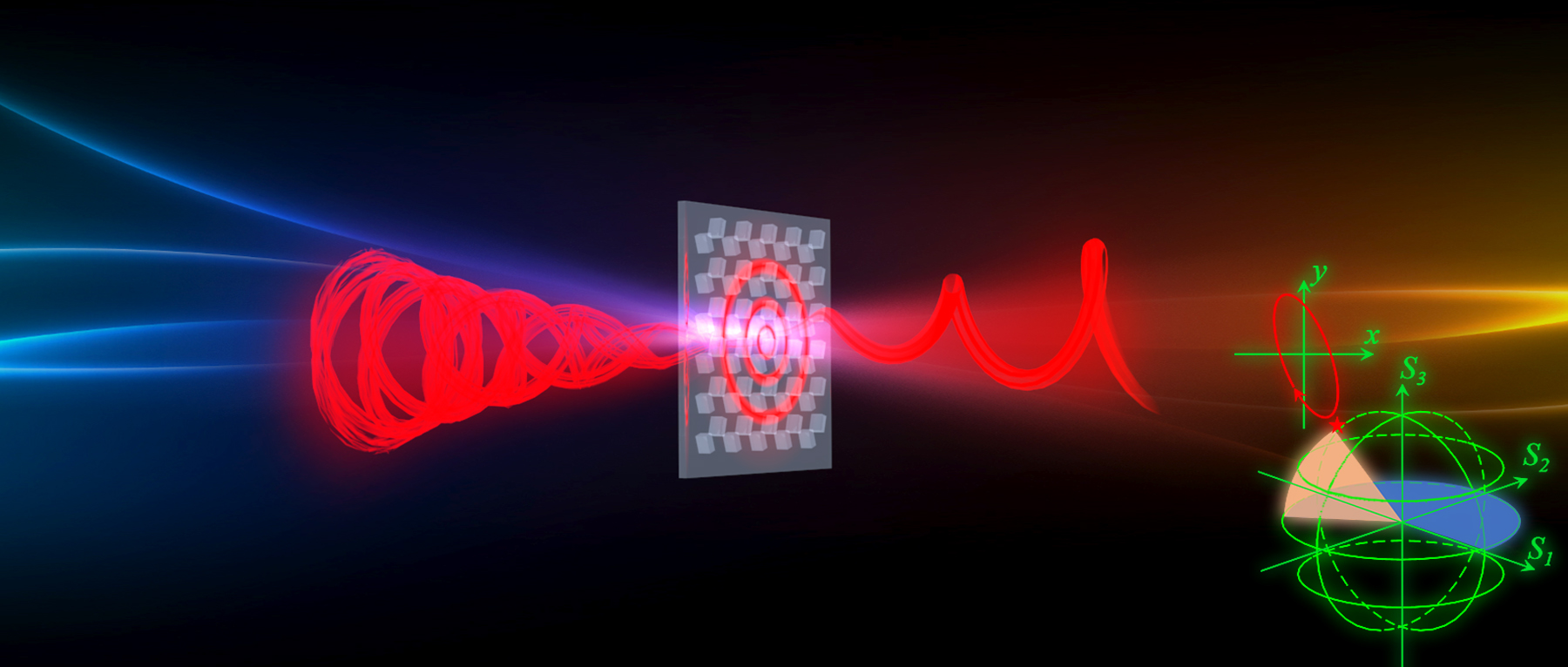

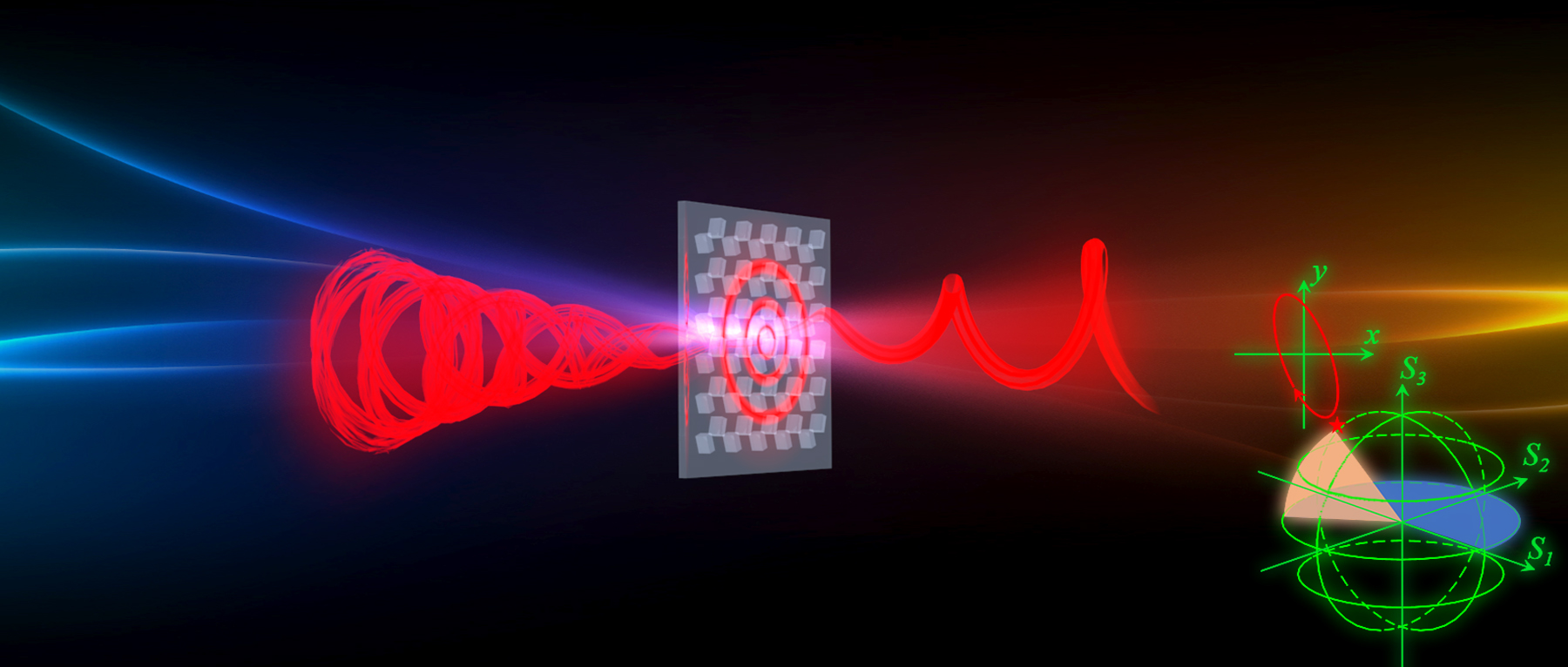

2022年3月中国科学院西安光学精密机械研究所研究人员在基于超表面的光学微操纵研究中,利用优化设计制备的偏振复用介质超表面(metasurface),实现了对二氧化硅和碳酸钙等微粒的捕获、移动、自旋和环绕等操纵,为基于超表面的多功能光学微操纵奠定了基础。

超表面是由亚波长尺寸的超原子(meta-atom)排列而成的平面阵列,这些超原子的几何结构和空间排列方式可根据目标相位分布而精确设计,能够实现对光场的振幅、相位、偏振态和角动量等参量的灵活调控,在光学成像、光学测量、光通信、光显示、光学微操纵等领域具有重要的应用价值。光学微操纵技术利用光的力学效应,通过对入射光场的空间调制,可以实现对微观粒子的捕获、移动、旋转、输运、分选等丰富灵活的操控,具有非机械接触、低损伤、控制精度高、可精确测量微小位移和作用力等优点,已经成为物理、化学、生物等领域的重要研究工具。

基于超表面的光学微操纵系统具有结构紧凑、易于与微流控芯片集成等优点,可应用于片上生化传感、粒子动力学分析和细胞测量分析等领域。已报道的利用单个超表面实现的光学微操纵系统仅能够实现单一种类光场的产生,难以完成对微粒的多功能操纵。针对该问题,研究团队通过将不同的相位分布加载到正交圆偏振态上,利用单个超表面实现了正交圆偏振光入射下聚焦高斯光束与涡旋光束的产生,这两类光束还携带有正交的自旋角动量,当与微粒相互作用时,能够将光学梯度力、轨道角动量和自旋角动量传递至微粒,实现对微粒的多种操纵。

研究成果以Experimental demonstration of optical trapping and manipulation with multifunctional metasurface为题于近期发表在Optics Letters上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金项目支持。

西工大在光学超表面全息技术方面取得重要进展

光学超表面是一种由亚波长纳米结构阵列组成的人工二维结构,为光场调控及光信息处理提供了一个紧凑而强大的平台。基于超表面的光学全息术具有视场角大、分辨率高等优点,在全息成像/显示、VR/AR、数据存储与加密等领域具有重要应用前景。然而,如何利用超表面实现全彩色全息记录与显示,传统方法面临着结构复杂、单元选取困难等问题,且无法控制目标彩色全息像的偏振结构,更不能实现偏振多路复用,信息容量受到极大限制。

2021年8月,西北工业大学物理科学与技术学院赵建林教授团队,在全偏振自由度调控的彩色全息显示与加密方面取得重要研究进展。相关成果以“Full-Color Holographic Display and Encryption with Full-Polarization Degree of Freedom”为题发表于国际学术期刊《Advanced Materials》(《先进材料》)。

研究团队提出了一种由几何相位单元组成的四原子宏像素超表面,可以将多个波长的振幅与相位信息编码到任意偏振通道中,有效地避免了复杂的结构搜索和制备过程。此外,通过非均匀偏振编码,实现了HSB三维色彩空间全息显示。所提出的超表面器件为轻量3D显示、AR/VR设备提供了一个通用平台。同时,单器件集成的全彩色和全偏振自由度联合调控显著提高了光场信息容量和安全性,在全息数据存储和光通信等面向多路复用的应用中具有巨大的潜力。

武汉大学郑国兴课题组在超表面光学领域取得新进展

2021年03月,材料顶刊Advanced Materials(《先进材料》IF=27.4)在线发表电子信息学院郑国兴课题组的研究成果,该研究首次实现了光波振幅和相位的精细化解耦操控,构造出兼具无串扰和高信息密度优点的多功能超表面器件。

论文题为“From Lingering to Rift:MetasurfaceDecouplingfor Near-and Far-Field Functionalization”(从藕断丝连到彻底隔绝:超表面的近远场功能化解耦)。论文第一作者为电子信息学院2020级物理电子学专业博士生李嘉鑫,电子信息学院郑国兴教授、武汉邮电科学研究院余少华院士和新加坡国立大学仇成伟教授为共同通讯作者,中科院苏州纳米所王逸群高级工程师和博士生陈辰负责本次实验样片加工任务。

研究工作围绕近期超表面研究的热点方向“近远场功能复用和解耦”开展创新研究,通过将马吕斯定律与几何相位和传输相位原理巧妙结合,实现了近场振幅调控功能与远场相位调控功能的完全解耦,解决了之前多功能超构器件的近远场功能相互制约的难题,得到高密度、无串扰的“二合一”超表面器件。作为示例,课题组设计并实验验证了一种新型多功能超透镜(metalens),展示出超材料巨大的发展潜力:在模式一工作下,其用于成像聚焦与普通超透镜并无差异;在模式二工作时,一个分辨率高达63,500DPI(约为头发丝直径的1/150)的纳米印刷图像出现在超透镜的表面。

暨南大学光子技术研究院在矢量超表面研究方向取得进展

2021年02月,暨南大学光子技术研究院海外英才创新团队提出了一种基于任意偏振二向色性的任意偏振态起偏器件,该器件工作时选择性地允许特定的偏振态通过并转化为手性相反的偏振态,其正交的偏振态将被完全地阻止透过。该器件具有完美的工作性能,仿真模拟上任意偏振态二向色性参数可达到100%,实验上也获得了高于90%的结果。由于该器件具有优异的二向色性性能,使得出射光的偏振不受入射光偏振态的限制,赋予该器件工作在非偏振光下的能力。

相关研究成果以“Arbitrary Polarization Conversion Dichroism Metasurfaces for All-in-One Full Poincaré Sphere Polarizers”为题发表在《Light: Science & Applications》(IF=13.78)。光子技术研究院博士生王帅、副教授邓子岚以及哈尔滨工业大学(深圳)博士生王雨杰为文章的共同第一作者,通讯作者为邓子岚副教授、肖淑敏教授以及李向平教授,暨南大学为第一单位。

该工作的设计方案为偏振超构表面的设计与研发提供了一种便捷的平台。不受入射光偏振影响的任意偏振起偏器件有望拓展并推动新型纳米光子器件的应用前景。

北理工多维度超表面全息技术取得进展

全息技术由于具有能够记录并再现光场的振幅和相位信息的能力一直以来备受研究人员的关注。它在显示、成像、信息存储、显微术和防伪加密等多个领域都得到了广泛应用。传统实现计算全息成像的设备例如空间光调制器(SLM),存在着工作带宽窄、视场角小、仅能实现纯相位或振幅调制、具有多级衍射级次串扰和孪生像等缺点,限制了全息技术融入到人们的生活当中。

超表面是一种二维平面超颖材料, 通常由单层亚波长尺寸的金属或介质纳米天线阵列构成。超表面特有的亚波长像素分辨率的特点,使得利用超表面产生的全息再现像具有分辨率高、视场角大以及不存在多级衍射级次串扰等优点,弥补了上述基于SLM实现全息成像的不足之处。因此,利用超表面实现全息成像具有极大的发展潜力和研究价值。2020年10月19日,PhotoniX 期刊最新发表北京理工大学黄玲玲教授研究团队论文“多维度超表面全息技术的最新进展”。

超表面全息的发展几乎伴随着超表面的概念提出和各类波前调控特性研究的全部历程。本文主要介绍了当前超表面全息成像技术的最新进展。本文将近年来前沿超表面全息成像工作分为了非复用和复用(多维度)两大类。其中,针对非复用超表面全息成像,介绍了实现纯相位、纯振幅以及复振幅全息成像的方法。随后,考虑到光具有频率、偏振、轨道角动量以及入射方向、角度等设计自由度进行灵活的调控,能够实现更丰富的多维度全息复用和加密。本文对上述各类全息复用方法进行了较为详细的总结。在此基础上,本文进一步介绍了基于超表面的动态全息成像、非线性全息成像、彩色打印和全息相结合、以及Janus超表面全息等新机理和新应用,并对超表面全息成像技术的未来发展方向和面临的挑战做出了展望。

微电子所在硅基超表面领域取得进展

微电子所在硅基超表面领域取得进展

2020年6月,中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心副研究员杨妍与武汉大学教授郑国兴课题组、武汉邮电科学研究院有限公司等合作,在硅基超表面领域取得研究进展,提出了一种助于空间频率复用的技术,在一个硅基超表面上重叠的空间区域,利用空频信息不同、同时记录两幅完全不同的光学图像,并可用数字滤波器进行高效的分离。该成果为光信息的传输、处理和存储增添了更多的复用载体,为超表面信息复用开辟了一条全新的途径,有望在高端防伪、信息安全、光信息编码、紧凑显示、光存储等领域得到重要应用。

超表面材料是二维分布的亚波长结构阵列,可对光波的相位、振幅和光强进行有效调控。超表面的光学响应通常依赖于色散和偏振,因此,研发利用波长和偏振特性的信息复用系统成为可能。然而,大部分超表面复用技术只在空间域内实现。该研究通过实验验证了一种空频复用的硅基超表面芯片,将两张完全不同的全息图片在高、低空间频率上重叠并记录在同一个硅基超表面芯片上,这两幅全息图片可采用两个数字高斯滤波器进行分离。实验还通过超表面纳米印验证了空频复用技术,对一副由两张图片叠加的图片实现了高保真度的解复用。

东南大崔铁军院士团队在光驱动可编程超表面方面取得进展

2020年3月,东南大学崔铁军院士研究团队和新加坡国立大学仇成伟教授及新加坡南洋理工大学罗宇教授合作,提出、设计并实现了一种可对电磁功能进行编程的光驱动数字编码超表面。在该光驱动数字超表面平台上,能够用可见光强度实时调控微波的反射相位响应,解决了以往多通道电控超表面需要大量复杂物理导线连接带来的微波信号与直流信号串扰难题,同时实现了非接触式远程可编程调控,为高度集成化的远程可编程超表面系统的研制奠定了基础。相关研究成果以An optically driven digital metasurface forprogramming electromagnetic functions为题发表在Nature Electronics上。论文通讯作者为东南大学蒋卫祥教授、崔铁军教授及新加坡国立大学仇成伟教授,第一作者为东南大学博士生张信歌。

超表面是由大量亚波长单元在二维平面上周期或非周期排布而构成的人工结构阵列,能够对电磁波进行灵活操控。由于超表面具有超薄结构和较强的可自主设计性而受到广大研究者青睐。特别是有数字编码超表面,能够在单一平台上完成对电磁波的多功能可编程调控。在微波频段,构建数字编码超表面的常用方法是在超表面单元中加载半导体器件(例如PIN二极管和变容管),然而这种方法一般需要大量导线、外部电源和复杂控制电路提供直流控制信号来驱动超表面,且外部电源和控制器必须通过导线和超表面相互连接,会增加系统体积,也会带来直流和微波信号间的串扰。

上海交大石墨烯动态可调超表面获进展

近年来,利用超表面对电磁波的动态操控在波束赋形、传感探测、扫描聚焦、极化调控以及信号调谐等方面具有广泛的应用前景。电磁超表面对电磁波的调控特性与单元结构的几何参数和材料参数密切相关,因此特定功能的单元结构一旦被设计成型,其对电磁波的调控功能也就无法调节,在一定程度上造成了资源浪费,设计电控动态可调超表面即成为当前的研究热点。传统的动态可调超表面基于PIN管或者变容二极管等可调元件以实现相位的改变,这种方法需要设计复杂的馈电网络以驱动每个可调元件。此外,由于受限于单一的调控方法,绝大多数的动态可调超表面难以实现幅度和频率响应的独立调控,成为亟待解决的难题。

2020年1月,光电子领域期刊《ACS Photonics》在线发表了上海交大电子信息与电气工程学院副教授朱卫仁课题组的研究论文“Electrically tunable metasurface with independent frequency and amplitude modulation”。

该工作研究了微波频段内石墨烯三明治结构电磁特性的调控方法并与动态可调高阻抗表面相结合,以反射性低剖面单元结构为基础,设计一款基于石墨烯的动态可调超表面,通过外加电压实现在微波频段内电磁波响应幅度和频率的大范围独立调控,为石墨烯在超表面的应用提供了有益指导,同时也为设计超表面带来新的自由度。论文的第一作者为博士生张金,通讯作者为朱卫仁。论文的合作者包括中国科学院重庆绿色智能技术研究院研究员魏兴战、悉尼大学Ivan D. Rukhlenko、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室陈侯通。

此项工作基于石墨烯三明治结构设计了一款动态可调的反射型超表面,其反射幅度与响应频率可由两个独立电压源分别控制。石墨烯三明治结构是由上下两片单层石墨烯中间加载电解液层构成。当在石墨烯层上加载电压时,离子液层中的正负离子分别向上下两层石墨烯聚集,形成一个超级电容器。通过这种方式,石墨烯的表面电阻可以在较低的电压变化下实现大范围的调控。将这种新型调控方式与可调高阻抗表面相结合,可实现幅度/频率响应的独立调控。可调高阻抗表面是由金属单元加载变容二极管设计实现。

中山大学王雪华团队在超构表面图像显示研究方面取得进展

2019年11月,来自中山大学和新加坡国立大学的研究团队设计了一种单层的单晶硅超构表面结构,能够对光的振幅和相位进行独立的调控,从而实现彩色打印图像和彩色全息成像的集成,并将色彩扩展到色度、饱和度和亮度(HSB)的三重独立调控。本研究工作以Full-colour nanoprint-hologram synchronous metasurface with arbitrary hue-saturation-brightness control为题于2019年10月23日发表在Light:Science & Applications。

超构表面结构是人工设计的具有亚波长厚度的单层结构,能够灵活的控制光的振幅,相位和偏振。基于超构表面对于不同波长光的振幅按需调控,已经被广泛应用于纳米图像器件的研究,实现了衍射极限分辨率、超高耐久度和如图信息加密等优异功能;基于超构表面对光场相位的精确调控,则可发展新型高集成的彩色立体全息显示技术。尽管,超构表面结构在平面和全息图像的研究中取得了令人欣喜的进展,但基于单层超构表面结构的任意平面和全息图像集成却一直未能实现。此外,由于超构表面结构所呈现的平面色彩仅能实现颜色色度(H)和饱和度(S)的调控,无法实现颜色强度(B)的任意调控,因此,超构表面结构一直无法呈现图像阴影和色彩明暗变化,也就无法完全重现真实世界的画面。上述两个功能缺失极大地限制了超构表面图像技术的进一步发展,是目前该领域研究亟需攻克的难题。

为实现彩色打印和彩色全息集成,需要超构表面结构能够对于对光的振幅和相位进行独立的调控。虽然在此之前已有多种实现独立调控的方案,但无法适用于可见光谱内多波长的调控。最近,有人提出利用多层复合超构表面结构,用不同层的结构分别针对振幅和相位进行多波长的调控,实现了彩色打印和全息集成,但与此同时,这类设计方案也使得结构的整体厚度提升,不仅加大了制备难度、降低设备的集成度,更重要的是只能实现有限的色彩显示,缺少平面色彩的强度调控。

团队提出了一种能有效克服上述两个功能缺失的方法。基于团队前期发展的相干相位设计理念(Adv. Funct. Mater. 28, 1805306,2018),他们设计两个硅纳米棒作为超构表面的基本相干像素结构单元,从而实现光场透射的有效调控。通过独立控制两个纳米棒的转角,可以实现单层结构对振幅和相位的独立调控,从而能够在单层纳米结构上实现任意全息与平面图像的集成。更进一步,针对于彩色平面图像,可以通过硅纳米棒的尺寸(即单根纳米棒的长和宽)以及纳米棒之间的转角差的控制,实现颜色HSB三参数的按需调控,从而将超构表面结构色的调控能力从二维的色度-饱和度平面,真正拓展到三维的色度-饱和度-强度空间。

上海理工在太赫兹超表面透镜取得新进展

2019年9月,在高水平大学建设项目的支持下,上海理工大学太赫兹技术创新团队在庄松林院士指导下联合英国赫瑞瓦特大学陈献忠老师课题组在太赫兹偏振可控的超表面透镜研究方面取得新进展;该工作提出了一套理论方案控制太赫兹波的位相和偏振,并利用几何超表面实现了线偏振太赫兹波的多焦点聚焦和焦点偏振任意旋转的控制(图1);在此基础上,实现偏振依赖的成像检测。相关研究成果在太赫兹成像,检测和传感领域具有较为广阔应用前景。

几何超表面由亚波长的准二维微结构按照特定的排列方式构成,能够有效的调控电磁波的波前(振幅、位相和偏振)。近年来,几何超表面在全息成像、轨道角动量波束、超表面透镜、偏振转换器等方面取得了很多突出的研究成果。其中,几何超表面透镜由于其“超薄”可集成的特性,引起了众多科研工作者的关注。然而,几何超表面中的各项异性单元结构“只能”实现对圆偏振的电磁波实现波前调控;导致目前大部分几何超表面透镜实现均为圆偏振态的聚焦光斑,阻碍了其应用范围。基于此,研究团队提出了一套新的理论方案,巧妙的设计了一种线偏振聚焦和偏振可旋转的几何超表面;该方法充分考虑了几何超表面圆偏振聚焦的原理,将线偏振光分解为相互正交的圆偏振态并借鉴全息成像方法,合成线偏振聚焦调控和偏振旋转调控于一体,形成线偏振太赫兹波的有效聚焦和偏振调控。

西安光机所光学超透镜研究取得进展

2019年1月,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光子集成课题组利用单层超透镜(metalens)实现了左、右旋圆偏振光在三维空间的分离聚焦,打破了以往自旋相关光束聚焦的对称性,超越了传统几何光学透镜的光场聚焦能力,对光学成像研究具有重要意义。

传统几何光学透镜仅是通过玻璃厚度的变化来调节入射光相位实现聚焦,无法完成矢量光场(如偏振、自旋等)的操控。超透镜是一种二维平面透镜结构,其体积极小,重量轻,易于集成,可实现对入射光振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,在超分辨显微成像、全息光学、消色差透镜等方面有重要应用。该研究利用构成超透镜的纳米天线动力学相位与Pancharatnam-Berry几何相位结合的方法,通过巧妙设计超透镜上纳米天线几何结构与空间取向,在单层超透镜上同时实现了左、右旋圆偏振光相位的独立操控,在横向和径向完成了不同自旋态光束的聚焦,提升了超透镜的光束操控及聚焦能力,具有结构紧凑、灵活性强等优点,能够满足光学系统及器件小型化功能多样化的要求。

该研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)“大规模光子集成芯片”和国家自然科学基金项目的大力资助。相关成果发表在《先进光学材料》(Advanced Optical Materials)上。

下面是国内科研机构近年在超表面和超透镜研究的进展情况,一起期待这方面尽快有可应用的相关器件、产品面试。

光学成像:“薄如蝉翼”的未来--南京大学 物理学院 王漱明

光是获取信息的载体,贯穿了人类两千多年的自然科学发展史。“潭清疑水浅,荷动知鱼散”是它折射现象的体现,“湖光秋月两相知,潭面无风镜未磨”是它反射特性的缩影。它丰富的色彩,奇妙的现象,共同打造成大自然中的一幅幅精美画卷。因此,为了便于人们获得更多的外界信息,精确地操控光的传播行为一直以来都是科学家们思考的问题。由于传统的光学元件和系统体积庞大,空间占比高且光利用率较低,使成像分辨率和信息通道受限,无法满足日新月异的科技的发展和人们生活的需要。因此,开发人工定制的光学功能器件和材料,成为了人们研究光的出发点。

英国科学家Pendry教授在20世纪末的一项研究,正式吹响了这项研究的号角。他开创性提出了使用亚波长的金属共振环结构,可以获得人工电磁响应,人为地操控和设计材料的光学和电磁效应,从而引导光的传播。这一思想随着先进微纳加工技术发展逐渐成为了现实,形成了一股名为“超构材料”(Metamaterial)的研究浪潮,并延伸到了各个学科领域,如调制声波和热流的声学、热学超构材料,操控应力的力学超构材料等。

推动光学超构材料迈入集成化和应用化进程的功臣应该首推2011年提出的广义斯涅耳定律(反射折射定律)。它揭示了利用不同的金属微纳结构(超构材料单元)对光的相位操控能力,在一个表面上根据我们的需求有序排列这些超构材料单元所形成的二维超构材料可以有效的操控光的折射和反射,比如负折射,负反射,以及特殊的光场操控,等等。这种二维的超构材料被称为“超构表面”。根据人们所需要的相位排列超构材料单元的设计方法像极了四大发明中的活字印刷术。

如今,超构表面的研究已经迅速发展到了一个新阶段,融合了各种新概念,并探索了多种跨学科应用的新材料。其中最引人关注的,当属超构透镜的问世。2016年,哈佛大学的Capasso课题组报道的超构透镜兼具了大尺寸,高效率,大数值孔径等优势。其在可见光波段的接近衍射极限的单波长成像,与传统光学镜头的成像效果相比不遑多让,而其轻薄、紧凑的优势则有望取代传统成像镜头进入人们的生活。然而,超构表面本身严重的色差问题大大的阻碍了超构透镜在可见光或者宽波段工作的“拍照神器”。传统镜头利用不同色散性质的材料制作的透镜组可以实现少数几个波长的消色差,超构透镜如何克服这一瓶颈,实现连续波长消色差,并保持单层超薄的优势呢?

针对这一难题,我国的科研团队从超构透镜的相位原理出发,理清了色差调控的物理图像,将宽带工作的光学元件所需要的相位拆分为与色差无关的基础相位和与色差相关的补偿相位。这种相位拆分的原理适用于任何宽带相位缓变得光学元件设计,如宽带连续消色差聚焦,反射和折射,等。科研人员首先制备出了消色差金属聚焦镜和反射板,在红外波段实现了带宽为中心波长1/3的宽带连续消色差超构表面器件。随后,在氮化镓半导体纳米薄膜刻蚀各种超构材料单元,实现了在400nm-660nm的可见光波段的宽带连续消色差超构透镜。并在国际上首次实现了超构透镜的全彩色成像,成像分辨率高达2.19μm,接近此透镜的分辨率极限,带宽也从之前的近红外消色差工作的中心波长的1/3增大到中心波长的1/2。在此基础上,针对单个消色差超构透镜有限的通光口径和成像能力,结合昆虫复眼结构的成像思想,研究人员制备了包含60×60=3600个的消色差超构透镜的毫米量级口径的超构透镜阵列,通过这些超构透镜得到从多个视场角度观察景物的像,可以实现对视场中物体的三维信息的有效实时拍摄。

虽然超构表面和超构透镜在过去的十年中得到了深入的研究和快速的发展,但在实际应用和最终用途方面仍然存在一些重大的挑战,期待未来进一步发挥超构表面在新的研究领域的优势。

“超表面+全息术”新进展

针对AR/VR 视觉辐辏冲突引起的眩晕、光学系统庞大导致的佩戴舒适性低等共性问题,2021年8月,亮亮视野与浙江大学光电学院共同成立的“第一视角计算光学+AI”联合实验室发表了题为《Metalens Eyepiece for 3D Holographic Near-Eye Display》的论文,阐释了一种将三维计算机全息术引入超表面器件的技术,有望让AR/VR设备真正摆脱“笨重” 、“头晕”的标签。

为了解决色差的问题,传统的成像系统将多个不同厚度和材质的曲面透镜叠加在一起。再薄、再紧凑则会导致图像失真和不清晰,这也是为什么大功率显微镜和长焦镜头会由于透镜不可打破的物理规则,厂商们已经把镜头做的那么大的原因。但是,这种解决方案却是以增加系统复杂度和重量为代价的。

而超表面是能利用纳米结构聚光进而达到避免色差出现的平面,且能形成特定的重复模式模拟折射光线的复杂曲率,使其没有传统透镜笨重,并能在减少畸变的情况下改善聚焦光线的能力。因此,超表面被视为光学领域的一项革命性技术,有望彻底颠覆传统光学系统中繁琐的透镜组,使得手机、相机、监控摄像头等产品都变得更小、更薄、更轻。

在全球光学机构的努力下,如今的超表面的厚度能够做到比普通镜片薄10万倍,并且拥有易生产、成本低等优势。但是,超表面仍然存在着缺陷,那就是层间串扰问题,使得成像质量难以控制,这就需要引入全息术来解决光波的调控能力,但这又有新的难点诞生,即图像计算量增大、计算速度受到制约,再加上不同深度的图像不随全息图平铺的位置而变化,最终导致三维图像被割裂等问题。

本次研究设计了一种结合了5毫米直径的超构透镜和基于菲涅耳衍射的三维CGH的MCGH-NED系统,让不同深度的图像重建时,图像中心保持一致,同时利用全息图中不同层间不重叠的特点,消除了层间串扰问题,提升了三维全息成像质量。本次研究成果是业界首次在同一近眼显示系统中解决了光学结构体积偏大和视觉辐辏冲突这两核心问题,也是亮亮视野在北京市科委超表面研发课题上获得的又一突破性成果,这为后续AR/VR设备广泛应用提供了有效技术支撑。

西安光机所在基于超表面的光学微操纵研究中取得进展

2022年3月中国科学院西安光学精密机械研究所研究人员在基于超表面的光学微操纵研究中,利用优化设计制备的偏振复用介质超表面(metasurface),实现了对二氧化硅和碳酸钙等微粒的捕获、移动、自旋和环绕等操纵,为基于超表面的多功能光学微操纵奠定了基础。

超表面是由亚波长尺寸的超原子(meta-atom)排列而成的平面阵列,这些超原子的几何结构和空间排列方式可根据目标相位分布而精确设计,能够实现对光场的振幅、相位、偏振态和角动量等参量的灵活调控,在光学成像、光学测量、光通信、光显示、光学微操纵等领域具有重要的应用价值。光学微操纵技术利用光的力学效应,通过对入射光场的空间调制,可以实现对微观粒子的捕获、移动、旋转、输运、分选等丰富灵活的操控,具有非机械接触、低损伤、控制精度高、可精确测量微小位移和作用力等优点,已经成为物理、化学、生物等领域的重要研究工具。

基于超表面的光学微操纵系统具有结构紧凑、易于与微流控芯片集成等优点,可应用于片上生化传感、粒子动力学分析和细胞测量分析等领域。已报道的利用单个超表面实现的光学微操纵系统仅能够实现单一种类光场的产生,难以完成对微粒的多功能操纵。针对该问题,研究团队通过将不同的相位分布加载到正交圆偏振态上,利用单个超表面实现了正交圆偏振光入射下聚焦高斯光束与涡旋光束的产生,这两类光束还携带有正交的自旋角动量,当与微粒相互作用时,能够将光学梯度力、轨道角动量和自旋角动量传递至微粒,实现对微粒的多种操纵。

研究成果以Experimental demonstration of optical trapping and manipulation with multifunctional metasurface为题于近期发表在Optics Letters上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金项目支持。

西工大在光学超表面全息技术方面取得重要进展

光学超表面是一种由亚波长纳米结构阵列组成的人工二维结构,为光场调控及光信息处理提供了一个紧凑而强大的平台。基于超表面的光学全息术具有视场角大、分辨率高等优点,在全息成像/显示、VR/AR、数据存储与加密等领域具有重要应用前景。然而,如何利用超表面实现全彩色全息记录与显示,传统方法面临着结构复杂、单元选取困难等问题,且无法控制目标彩色全息像的偏振结构,更不能实现偏振多路复用,信息容量受到极大限制。

2021年8月,西北工业大学物理科学与技术学院赵建林教授团队,在全偏振自由度调控的彩色全息显示与加密方面取得重要研究进展。相关成果以“Full-Color Holographic Display and Encryption with Full-Polarization Degree of Freedom”为题发表于国际学术期刊《Advanced Materials》(《先进材料》)。

研究团队提出了一种由几何相位单元组成的四原子宏像素超表面,可以将多个波长的振幅与相位信息编码到任意偏振通道中,有效地避免了复杂的结构搜索和制备过程。此外,通过非均匀偏振编码,实现了HSB三维色彩空间全息显示。所提出的超表面器件为轻量3D显示、AR/VR设备提供了一个通用平台。同时,单器件集成的全彩色和全偏振自由度联合调控显著提高了光场信息容量和安全性,在全息数据存储和光通信等面向多路复用的应用中具有巨大的潜力。

武汉大学郑国兴课题组在超表面光学领域取得新进展

2021年03月,材料顶刊Advanced Materials(《先进材料》IF=27.4)在线发表电子信息学院郑国兴课题组的研究成果,该研究首次实现了光波振幅和相位的精细化解耦操控,构造出兼具无串扰和高信息密度优点的多功能超表面器件。

论文题为“From Lingering to Rift:MetasurfaceDecouplingfor Near-and Far-Field Functionalization”(从藕断丝连到彻底隔绝:超表面的近远场功能化解耦)。论文第一作者为电子信息学院2020级物理电子学专业博士生李嘉鑫,电子信息学院郑国兴教授、武汉邮电科学研究院余少华院士和新加坡国立大学仇成伟教授为共同通讯作者,中科院苏州纳米所王逸群高级工程师和博士生陈辰负责本次实验样片加工任务。

研究工作围绕近期超表面研究的热点方向“近远场功能复用和解耦”开展创新研究,通过将马吕斯定律与几何相位和传输相位原理巧妙结合,实现了近场振幅调控功能与远场相位调控功能的完全解耦,解决了之前多功能超构器件的近远场功能相互制约的难题,得到高密度、无串扰的“二合一”超表面器件。作为示例,课题组设计并实验验证了一种新型多功能超透镜(metalens),展示出超材料巨大的发展潜力:在模式一工作下,其用于成像聚焦与普通超透镜并无差异;在模式二工作时,一个分辨率高达63,500DPI(约为头发丝直径的1/150)的纳米印刷图像出现在超透镜的表面。

暨南大学光子技术研究院在矢量超表面研究方向取得进展

2021年02月,暨南大学光子技术研究院海外英才创新团队提出了一种基于任意偏振二向色性的任意偏振态起偏器件,该器件工作时选择性地允许特定的偏振态通过并转化为手性相反的偏振态,其正交的偏振态将被完全地阻止透过。该器件具有完美的工作性能,仿真模拟上任意偏振态二向色性参数可达到100%,实验上也获得了高于90%的结果。由于该器件具有优异的二向色性性能,使得出射光的偏振不受入射光偏振态的限制,赋予该器件工作在非偏振光下的能力。

相关研究成果以“Arbitrary Polarization Conversion Dichroism Metasurfaces for All-in-One Full Poincaré Sphere Polarizers”为题发表在《Light: Science & Applications》(IF=13.78)。光子技术研究院博士生王帅、副教授邓子岚以及哈尔滨工业大学(深圳)博士生王雨杰为文章的共同第一作者,通讯作者为邓子岚副教授、肖淑敏教授以及李向平教授,暨南大学为第一单位。

该工作的设计方案为偏振超构表面的设计与研发提供了一种便捷的平台。不受入射光偏振影响的任意偏振起偏器件有望拓展并推动新型纳米光子器件的应用前景。

北理工多维度超表面全息技术取得进展

全息技术由于具有能够记录并再现光场的振幅和相位信息的能力一直以来备受研究人员的关注。它在显示、成像、信息存储、显微术和防伪加密等多个领域都得到了广泛应用。传统实现计算全息成像的设备例如空间光调制器(SLM),存在着工作带宽窄、视场角小、仅能实现纯相位或振幅调制、具有多级衍射级次串扰和孪生像等缺点,限制了全息技术融入到人们的生活当中。

超表面是一种二维平面超颖材料, 通常由单层亚波长尺寸的金属或介质纳米天线阵列构成。超表面特有的亚波长像素分辨率的特点,使得利用超表面产生的全息再现像具有分辨率高、视场角大以及不存在多级衍射级次串扰等优点,弥补了上述基于SLM实现全息成像的不足之处。因此,利用超表面实现全息成像具有极大的发展潜力和研究价值。2020年10月19日,PhotoniX 期刊最新发表北京理工大学黄玲玲教授研究团队论文“多维度超表面全息技术的最新进展”。

超表面全息的发展几乎伴随着超表面的概念提出和各类波前调控特性研究的全部历程。本文主要介绍了当前超表面全息成像技术的最新进展。本文将近年来前沿超表面全息成像工作分为了非复用和复用(多维度)两大类。其中,针对非复用超表面全息成像,介绍了实现纯相位、纯振幅以及复振幅全息成像的方法。随后,考虑到光具有频率、偏振、轨道角动量以及入射方向、角度等设计自由度进行灵活的调控,能够实现更丰富的多维度全息复用和加密。本文对上述各类全息复用方法进行了较为详细的总结。在此基础上,本文进一步介绍了基于超表面的动态全息成像、非线性全息成像、彩色打印和全息相结合、以及Janus超表面全息等新机理和新应用,并对超表面全息成像技术的未来发展方向和面临的挑战做出了展望。

2020年6月,中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心副研究员杨妍与武汉大学教授郑国兴课题组、武汉邮电科学研究院有限公司等合作,在硅基超表面领域取得研究进展,提出了一种助于空间频率复用的技术,在一个硅基超表面上重叠的空间区域,利用空频信息不同、同时记录两幅完全不同的光学图像,并可用数字滤波器进行高效的分离。该成果为光信息的传输、处理和存储增添了更多的复用载体,为超表面信息复用开辟了一条全新的途径,有望在高端防伪、信息安全、光信息编码、紧凑显示、光存储等领域得到重要应用。

超表面材料是二维分布的亚波长结构阵列,可对光波的相位、振幅和光强进行有效调控。超表面的光学响应通常依赖于色散和偏振,因此,研发利用波长和偏振特性的信息复用系统成为可能。然而,大部分超表面复用技术只在空间域内实现。该研究通过实验验证了一种空频复用的硅基超表面芯片,将两张完全不同的全息图片在高、低空间频率上重叠并记录在同一个硅基超表面芯片上,这两幅全息图片可采用两个数字高斯滤波器进行分离。实验还通过超表面纳米印验证了空频复用技术,对一副由两张图片叠加的图片实现了高保真度的解复用。

东南大崔铁军院士团队在光驱动可编程超表面方面取得进展

2020年3月,东南大学崔铁军院士研究团队和新加坡国立大学仇成伟教授及新加坡南洋理工大学罗宇教授合作,提出、设计并实现了一种可对电磁功能进行编程的光驱动数字编码超表面。在该光驱动数字超表面平台上,能够用可见光强度实时调控微波的反射相位响应,解决了以往多通道电控超表面需要大量复杂物理导线连接带来的微波信号与直流信号串扰难题,同时实现了非接触式远程可编程调控,为高度集成化的远程可编程超表面系统的研制奠定了基础。相关研究成果以An optically driven digital metasurface forprogramming electromagnetic functions为题发表在Nature Electronics上。论文通讯作者为东南大学蒋卫祥教授、崔铁军教授及新加坡国立大学仇成伟教授,第一作者为东南大学博士生张信歌。

超表面是由大量亚波长单元在二维平面上周期或非周期排布而构成的人工结构阵列,能够对电磁波进行灵活操控。由于超表面具有超薄结构和较强的可自主设计性而受到广大研究者青睐。特别是有数字编码超表面,能够在单一平台上完成对电磁波的多功能可编程调控。在微波频段,构建数字编码超表面的常用方法是在超表面单元中加载半导体器件(例如PIN二极管和变容管),然而这种方法一般需要大量导线、外部电源和复杂控制电路提供直流控制信号来驱动超表面,且外部电源和控制器必须通过导线和超表面相互连接,会增加系统体积,也会带来直流和微波信号间的串扰。

上海交大石墨烯动态可调超表面获进展

近年来,利用超表面对电磁波的动态操控在波束赋形、传感探测、扫描聚焦、极化调控以及信号调谐等方面具有广泛的应用前景。电磁超表面对电磁波的调控特性与单元结构的几何参数和材料参数密切相关,因此特定功能的单元结构一旦被设计成型,其对电磁波的调控功能也就无法调节,在一定程度上造成了资源浪费,设计电控动态可调超表面即成为当前的研究热点。传统的动态可调超表面基于PIN管或者变容二极管等可调元件以实现相位的改变,这种方法需要设计复杂的馈电网络以驱动每个可调元件。此外,由于受限于单一的调控方法,绝大多数的动态可调超表面难以实现幅度和频率响应的独立调控,成为亟待解决的难题。

2020年1月,光电子领域期刊《ACS Photonics》在线发表了上海交大电子信息与电气工程学院副教授朱卫仁课题组的研究论文“Electrically tunable metasurface with independent frequency and amplitude modulation”。

该工作研究了微波频段内石墨烯三明治结构电磁特性的调控方法并与动态可调高阻抗表面相结合,以反射性低剖面单元结构为基础,设计一款基于石墨烯的动态可调超表面,通过外加电压实现在微波频段内电磁波响应幅度和频率的大范围独立调控,为石墨烯在超表面的应用提供了有益指导,同时也为设计超表面带来新的自由度。论文的第一作者为博士生张金,通讯作者为朱卫仁。论文的合作者包括中国科学院重庆绿色智能技术研究院研究员魏兴战、悉尼大学Ivan D. Rukhlenko、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室陈侯通。

此项工作基于石墨烯三明治结构设计了一款动态可调的反射型超表面,其反射幅度与响应频率可由两个独立电压源分别控制。石墨烯三明治结构是由上下两片单层石墨烯中间加载电解液层构成。当在石墨烯层上加载电压时,离子液层中的正负离子分别向上下两层石墨烯聚集,形成一个超级电容器。通过这种方式,石墨烯的表面电阻可以在较低的电压变化下实现大范围的调控。将这种新型调控方式与可调高阻抗表面相结合,可实现幅度/频率响应的独立调控。可调高阻抗表面是由金属单元加载变容二极管设计实现。

中山大学王雪华团队在超构表面图像显示研究方面取得进展

2019年11月,来自中山大学和新加坡国立大学的研究团队设计了一种单层的单晶硅超构表面结构,能够对光的振幅和相位进行独立的调控,从而实现彩色打印图像和彩色全息成像的集成,并将色彩扩展到色度、饱和度和亮度(HSB)的三重独立调控。本研究工作以Full-colour nanoprint-hologram synchronous metasurface with arbitrary hue-saturation-brightness control为题于2019年10月23日发表在Light:Science & Applications。

超构表面结构是人工设计的具有亚波长厚度的单层结构,能够灵活的控制光的振幅,相位和偏振。基于超构表面对于不同波长光的振幅按需调控,已经被广泛应用于纳米图像器件的研究,实现了衍射极限分辨率、超高耐久度和如图信息加密等优异功能;基于超构表面对光场相位的精确调控,则可发展新型高集成的彩色立体全息显示技术。尽管,超构表面结构在平面和全息图像的研究中取得了令人欣喜的进展,但基于单层超构表面结构的任意平面和全息图像集成却一直未能实现。此外,由于超构表面结构所呈现的平面色彩仅能实现颜色色度(H)和饱和度(S)的调控,无法实现颜色强度(B)的任意调控,因此,超构表面结构一直无法呈现图像阴影和色彩明暗变化,也就无法完全重现真实世界的画面。上述两个功能缺失极大地限制了超构表面图像技术的进一步发展,是目前该领域研究亟需攻克的难题。

为实现彩色打印和彩色全息集成,需要超构表面结构能够对于对光的振幅和相位进行独立的调控。虽然在此之前已有多种实现独立调控的方案,但无法适用于可见光谱内多波长的调控。最近,有人提出利用多层复合超构表面结构,用不同层的结构分别针对振幅和相位进行多波长的调控,实现了彩色打印和全息集成,但与此同时,这类设计方案也使得结构的整体厚度提升,不仅加大了制备难度、降低设备的集成度,更重要的是只能实现有限的色彩显示,缺少平面色彩的强度调控。

团队提出了一种能有效克服上述两个功能缺失的方法。基于团队前期发展的相干相位设计理念(Adv. Funct. Mater. 28, 1805306,2018),他们设计两个硅纳米棒作为超构表面的基本相干像素结构单元,从而实现光场透射的有效调控。通过独立控制两个纳米棒的转角,可以实现单层结构对振幅和相位的独立调控,从而能够在单层纳米结构上实现任意全息与平面图像的集成。更进一步,针对于彩色平面图像,可以通过硅纳米棒的尺寸(即单根纳米棒的长和宽)以及纳米棒之间的转角差的控制,实现颜色HSB三参数的按需调控,从而将超构表面结构色的调控能力从二维的色度-饱和度平面,真正拓展到三维的色度-饱和度-强度空间。

上海理工在太赫兹超表面透镜取得新进展

2019年9月,在高水平大学建设项目的支持下,上海理工大学太赫兹技术创新团队在庄松林院士指导下联合英国赫瑞瓦特大学陈献忠老师课题组在太赫兹偏振可控的超表面透镜研究方面取得新进展;该工作提出了一套理论方案控制太赫兹波的位相和偏振,并利用几何超表面实现了线偏振太赫兹波的多焦点聚焦和焦点偏振任意旋转的控制(图1);在此基础上,实现偏振依赖的成像检测。相关研究成果在太赫兹成像,检测和传感领域具有较为广阔应用前景。

几何超表面由亚波长的准二维微结构按照特定的排列方式构成,能够有效的调控电磁波的波前(振幅、位相和偏振)。近年来,几何超表面在全息成像、轨道角动量波束、超表面透镜、偏振转换器等方面取得了很多突出的研究成果。其中,几何超表面透镜由于其“超薄”可集成的特性,引起了众多科研工作者的关注。然而,几何超表面中的各项异性单元结构“只能”实现对圆偏振的电磁波实现波前调控;导致目前大部分几何超表面透镜实现均为圆偏振态的聚焦光斑,阻碍了其应用范围。基于此,研究团队提出了一套新的理论方案,巧妙的设计了一种线偏振聚焦和偏振可旋转的几何超表面;该方法充分考虑了几何超表面圆偏振聚焦的原理,将线偏振光分解为相互正交的圆偏振态并借鉴全息成像方法,合成线偏振聚焦调控和偏振旋转调控于一体,形成线偏振太赫兹波的有效聚焦和偏振调控。

西安光机所光学超透镜研究取得进展

2019年1月,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光子集成课题组利用单层超透镜(metalens)实现了左、右旋圆偏振光在三维空间的分离聚焦,打破了以往自旋相关光束聚焦的对称性,超越了传统几何光学透镜的光场聚焦能力,对光学成像研究具有重要意义。

传统几何光学透镜仅是通过玻璃厚度的变化来调节入射光相位实现聚焦,无法完成矢量光场(如偏振、自旋等)的操控。超透镜是一种二维平面透镜结构,其体积极小,重量轻,易于集成,可实现对入射光振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,在超分辨显微成像、全息光学、消色差透镜等方面有重要应用。该研究利用构成超透镜的纳米天线动力学相位与Pancharatnam-Berry几何相位结合的方法,通过巧妙设计超透镜上纳米天线几何结构与空间取向,在单层超透镜上同时实现了左、右旋圆偏振光相位的独立操控,在横向和径向完成了不同自旋态光束的聚焦,提升了超透镜的光束操控及聚焦能力,具有结构紧凑、灵活性强等优点,能够满足光学系统及器件小型化功能多样化的要求。

该研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)“大规模光子集成芯片”和国家自然科学基金项目的大力资助。相关成果发表在《先进光学材料》(Advanced Optical Materials)上。

免责声明:来源标记为网络的文章其原创性及文中陈述文字和内容未经协会证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺请读者仅作参考并请自行核实相关内容。

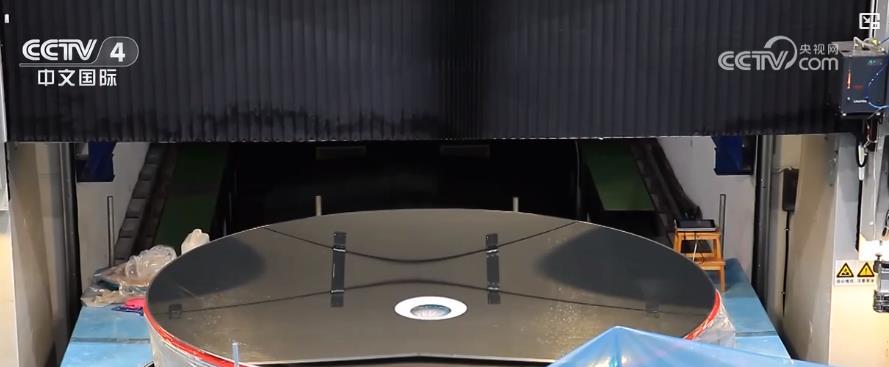

大口径光学反射镜的制造过程

如果把光学望远镜比作人类的“千里眼”,那么光学望远镜中的主反射镜就可以称之为“眼角膜”。主反射镜的口径越大就意味着光学望远镜的空间分辨率就会越高。通俗的说就是会....

07-30- 政策法规

- 光电知识

- 产权标准