自聚焦透镜(Grin Lens)又称梯度折射率透镜,是指其内部的折射率分布沿径向逐渐减小的柱状光学透镜,具有聚焦和成像功能。由于梯度折射率透镜具有端面准直、耦合和成像特性,加上它圆柱状小巧的外形特点,可以在多种不同的微型光学系统中使用更加方便。并在集成光学领域如微型光学系统、医用光学仪器、光学复印机、传真机、扫描仪等设备有着广泛的应用。

发展历程

传统光学元器件的尺寸一般都较大,通常都在毫米量级及以上。例如,采用玻璃冷加工技术制作的透镜、棱镜,由于工艺的限制,直径都在1毫米以上,制作直径更小的(如几10微米)透镜,这种工艺一般是不可能的。为了制作微型透镜,就不能采用传统的机械加工方法,而必须采用新发展起来的光学微加工方法。1969年,日本的北野一郎等人,采用离子交换工艺制作出1种新型透镜——径向变折射率透镜(即自聚焦透镜),自聚焦透镜的出现,是高科技高速发展的必然,是发展先进生产力的急需。由于自聚焦透镜具有短焦距、大数值孔径、小尺寸、高分辨率和使用方便等特点,在光信息传输、光信息处理、光纤传感和光计算技术中有广泛应用。而且极大地促进了微工程特别是微小光学的迅猛发展。微小光学(Microoptics)一词是在1983年由日本电气公司的内田祯2首先提出来的。它是随着微工程特别是光纤通信的迅猛发展对微小光学器件有巨大需求的背景下发展起来的。

随着科学技术的发展,特别是光信息技术的发展,要求充分发挥光信息的“并行性”这一重要特点,就需要采用密集、规则排列的、光性均匀的微透镜阵列,于是,光学元器件的微小化、阵列化、集成化就成为微小光学元器件发展的'重要方向和当今高科技的重要发展前沿之一。自聚焦平面微透镜阵列的研制成功,使变折射率透镜从分立元件发展到面阵列元件,促进了微光学器件、导波器件、集成光子学器件的阵列化、微型化和轻量化。由于自聚焦平面微透镜阵列本身具有微小、阵列、变折和掩埋(透镜位于基片内部)等特点,就体现了集成光学和微小光学等多学科交叉的特点。

微透镜阵列的研制和应用,最早可以追溯到上世纪初李普曼提出的“猫眼透镜板集成照相术”,这是采用机械雕刻技术制成的,尺寸在毫米量级,但是小尺寸人工雕刻是10分困难的。1980年,为了研制网格高速摄影机结构中柱状透镜阵列,有人曾想采用直径0.5mm的自聚焦透镜,通过机械排列方法而构成透镜阵列,该方法虽可作出微透镜阵列,但透镜阵列的排列精度不高,排列工艺也很困难,而且光性均匀性也很难得到保证。

微透镜阵列的发展,主要是在20世纪80年代,在微电子技术基础上,光学微加工技术有了迅速发展,出现了一系列制作微透镜阵列的新工艺。按照成象原理不同,微透镜阵列可分为折射型和衍射型两大类。折射型微透镜阵列制作的主要工艺有:光刻离子交换工艺;光敏热处理工艺;光刻热成形工艺;离子束刻蚀等。衍射型微透镜阵列主要有菲涅尔透镜、全息透镜以及在此基础上发展起来的二元光学等。

梯度折射率透镜(自聚焦透镜)是光通讯无源器件中必不可少的基础元器件。应用于要求聚焦和准直功能的各种场合,如光耦合器、准直器、光隔离器、光开关、波分复用器、激光器等方面。

分类

按照原理的不同来划分,自聚焦透镜主要可以分为C-LENS、G-Lens、D-LENS三大类。其中,C-LENS、G-Lens是现阶段自聚焦透镜市场中的主流产品类型,在光准直器、光隔离器等光通讯领域应用广泛。随着全球光通讯技术不断进步、地域覆盖范围不断扩大,市场对自聚焦透镜的需求不断上升,叠加医疗设备、激光器行业不断发展壮大,全球自聚焦透镜市场规模持续增长。

国内发展现状

与普通透镜相比,自聚焦透镜具有外形小巧、出射光线平滑且连续、端面准直、耦合性优等特点,可以应用在多种微型光学系统中。自聚焦透镜生产技术壁垒较高,成品检测要求严格,在2000年之前,全球市场主要被美国、日本企业所垄断。2001年,随着自聚焦透镜部分专利到期,我国资本投资热度迅速提升,相关技术瓶颈逐步被突破,国内市场被国外企业垄断的格局逐渐被打破。

目前我国自聚焦透镜生产企业主要有飞秒光电科技(西安)有限公司、西安同维通讯技术有限公司、澳谱光通讯器件(上海)有限公司等。其中,飞秒光电科技(西安)有限公司是我国最大的自聚焦透镜生产企业,具有自主知识产权,产品种类齐全,可配套微小光电、医疗设备、光通讯等多个行业,并已获得了海外市场认可,成为全球重要的自聚焦透镜供应商之一。

自聚焦透镜往事:和日本赛跑

从我个人的经历来说,实际上我一直在做解决“卡脖子”问题的工作。2001年,我毕业之后进入中科院西安光机所工作,很快就参加到西光所当时最大的一个科技成果转化项目中,做自聚焦透镜的产业化工作。这个项目非常大,于是西光所信息光学研究室的大部分人当时都参与到产业化公司——飞秒光电的创建中去了。

自聚焦透镜也叫梯度折射率透镜,是一项非常关键的技术。这种透镜很神奇:我们一般认知中的透镜都是球形的,或者是曲面的,比如放大镜、我们戴的眼镜,都是曲面的,而自聚焦透镜不需要曲面,通过两个平面就能实现球面透镜的效果,它的原理是在透镜的内部通过渐变折射率来实现对光线弯曲的效果。自聚焦透镜可以做到尺寸比常规球面透镜小很多,适用于光纤的耦合、光束的控制。

因此,这种透镜主要用于光纤通信,是光纤通信中非常重要的一个基础元件。在20世纪90年代美国信息高速公路建设中,光纤通信的公司特别火爆。由于光纤通信是互联网的基础设施,所以20世纪90年代末和2000年代之初的网络泡沫,一半是光纤通信的泡沫,另一半是互联网的泡沫。

当时这种自聚焦透镜在全球都非常紧缺,谁能拿到,谁就能做出光纤通信的器件。美国有一家公司叫JDSU,大量采购这种透镜,用于生产光器件。在2000年最高峰时,JDSU的市值达到了2500亿美金,是硅谷最火爆的公司之一。而这种透镜的核心材料当时全球只有一家公司能做,就是日本的NSG公司;2000年后,由于市场太大,美国的康宁公司也在做,但是没有做成,失败了。

在上世纪70年代,西安光机所在实验室里是和日本同时代研制出这种材料的,但是我们国家的产学研体系当时还没有建立起来,导致实验室里做出来的东西没有能够实现产业化。而在日本,他们成功地将这种材料从实验室推到了产业中,于是在90年代光纤通信的需求发展起来以后,日本这家公司就发展得很大。这个时候大家就意识到,如果没有这个核心的材料,在光通信领域我们就面临一个极大的“卡脖子”问题。

在这样的情况下,西安光机所团队开始做这种材料的产业化,当时投资额很大,2001年飞秒广电公司成立时注册资本是8000万元人民币,是世界500强的著名央企投资的。

从实验室到产业的过程是非常难的,这里面有很多的工艺问题需要解决。在这中间我们有过很多快要坚持不下去的时候,比如,做出来的东西在实验室是没问题的,经过了检验,但是大批量生产出来后到了客户那里总是有各种各样的质量问题,产品质量的一致性难以保障。如此反复,这是很折磨人的过程。

是什么让我们坚持了下来?我们去到客户那儿的时候,客户就说你们一定要坚持下去,因为只要你们还活着,日本公司就不会对我们态度那么恶劣。在此之前,客户曾经遇到过日本公司发来的整批货都是废品的情况,他们却完全不敢投诉,也不敢吭声,只能自己认了。因为在那个时候,你要去买这种材料,日本供货商要对你的公司进行严格审查——不是买东西的人对卖东西的人进行供应商审查;而且,因为只有一家供应商,你如果把他们得罪了,人家就彻底不再卖给你了。

后来,我们一步一步地坚持下来,直到最后实现了真正的技术突破。现在,我们的销量做到了全球第一:一年能够卖出几千万只透镜。在2007年,这个技术获得了国家科技进步二等奖——也是因为西光所产业化团队打破了日本在这个领域的垄断。

到了今天,咱们国家所生产的这个材料和日本的相比,在品质、技术上,是没有什么差别了,在销量上我们是遥遥领先的,日本公司已经基本退出这个市场了。

硬科技的关键突破是熬出来的

通过这个经历,我就懂得了一个道理:技术的突破,并不是因为我们这些人有多么强、多么优秀,而是在产业化上大力度的资金投入以及整个团队多年坚持不懈的努力奋斗,加上光机所几十年的技术积累,才使我们最终实现了技术上的突破。我后来总结,其实这种突破并没有想象中的那么难,核心是从实验室一直到产业化长期稳定的投入支持。如果没有这种长期的支持,我们很多的实验室成果都停留在了实验室里。很多宝贵的技术因为没有后期的这种支持,成果未能实现转化。

我们的老一辈科学家是非常有前瞻性的,西安光机所的第一任所长龚祖同就是其中的一位,还有很多这样的科学家。西安光机所做出了中国第一根光纤、第一个自聚焦透镜、第一个微通道面板,但是因为没有产业化,现在已经没有人记得西安光机所是中国第一根光纤的诞生地了。自聚焦透镜因为产业化成功了,现在大家还认自聚焦透镜是西安光机所这么多年做成的。所以很多的技术不是说我们做不出来,卡脖子问题实际上是因为投入不够,尤其是在产业化阶段资源投入不够,没有走下去;如果能够有长期坚持不懈的投入,我们是能够做出来的。

刘忠范院士讲“重大突破”是“熬”出来的,这点我是非常认可的。很多卡我们脖子的技术,像材料、芯片、EDA软件等,实际上美国已经积累了很多年,这是一个从小到大、从弱到强长期积累的过程。很多的核心技术,最初就是一个教授把这个东西做出来,头10年是一家只有不到十个人的小公司在做,然后不断地积累,积累了30年,最后就变成了一个很高的壁垒,我们很难做出来了。所以,很多卡脖子技术,只要我们长期投入,都是能够慢慢攻下来的。

在做自聚焦透镜材料产业化的过程中,除了厂商的鼓励、持续不断的投入。如果说还有另一个重要的因素,就是在关键时刻资金不能断。

当时西安光机所坚持投入,才使我们把这个事情坚持下去。所里支持这么大,我们的团队没有退路了,不可能半途而废,只能全力往前走。正如任正非先生讲的,没有退路就是胜利之路。当你真的没有退路的时候,你就一直往前走,其实坚持下来就会发现没有想象中的那么难。

这个经历让我对硬科技、对卡脖子问题比一般人有更多的信心,因为我觉得我们这个团队不是最优秀的,中国有很多人比我们优秀。我们这个团队能解决一个很小的领域中的卡脖子问题,做到世界第一;中国有这么多优秀的人才,只要给他们信心,给他们支持,他们应该可以做出更多的世界第一。

举国体制和民间创新要结合起来

创新分为两种:一种是延续性创新,一种是颠覆性创新。对于延续性创新来说,举国体制更有优势,像两弹一星,美国人已经搞出来了,在这种情况下我们有一个明确的目标。虽然当时中国一穷二白,但是我们研制两弹一星所用的时间比美国和其他国家都要短,就是因为在这种目标已经明确的情况下,举国体制会发挥其特有的优势。

在未有明确方向的前沿创新情境中,充分调动民间创新的积极性将更有优势,像马斯克这样的企业家做了很多前沿的、探索性的创新,推动了新技术的发展。未来科技的发展有无限可能,方向有无数个,这时候采用举国体制,一旦押错了方向,将会给国家带来巨大的损失。鼓励民间的企业家大胆地去探索,给他们提供支持,培育大胆创新的氛围,是激发社会前沿技术突破的有效方式。

美国可能有无数个像马斯克这样的人,只不过马斯克选对了方向、抓到了机会,做出来了。其实冰山一角之下,还有大量的创业者在勇敢创新。美国的风险投资很活跃,在这种活跃的风险投资环境中假设有1万名创业者得到了资助,最后一定会有乔布斯、马斯克涌现出来。

创业者勇于承担风险,又得到资本的支持,他们可以去做更创新的事情,这就促使我们的社会能够不断突破科技的前沿,有更大胆、超出想象的创新诞生。

我国要把举国体制和民间创新结合起来,根据科技创新的规律,发挥各自最大的效能,我们就能把事情做得更好。

钱学森在晚年提出“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才”,后来成为著名的“钱学森之问”。他讲的是科技创新人才培养的问题。加州理工学院鼓励创新的氛围和文化,激发了钱学森的创造力。

我们现在在创新人才培养方面,还存在一些问题。我们现在的教育体系是过去为了满足国家大规模工业生产人才的需要而设计的,而随着我国向创新型国家转型,未来需要的是思维更活跃、更有创造力的创新型人才,这就需要教育体系做出相应的调整,要以培养创新型人才为主体。

这也需要我们在全社会培育创新的文化和氛围,就像硅谷、以色列这些地方一样,更多地宽容失败、鼓励创新。创新人才的培养和环境是密不可分的,我们国家不缺少人才,只要环境慢慢培育起来了,相信会孕育出更具有活力、更具创造力的创新型社会。

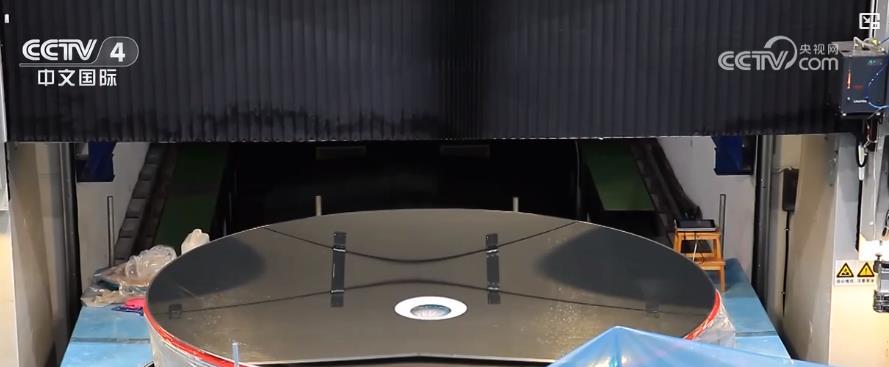

大口径光学反射镜的制造过程

如果把光学望远镜比作人类的“千里眼”,那么光学望远镜中的主反射镜就可以称之为“眼角膜”。主反射镜的口径越大就意味着光学望远镜的空间分辨率就会越高。通俗的说就是会....

07-30- 政策法规

- 光电知识

- 产权标准