中国关于透镜的历史记载出自于《淮南万毕术》,用冰磨制成凸透镜,对着阳光将光电聚焦在木头上,可以生火。但这都与透镜的现实实用相差甚远。

中国直到明末清初时,在一些受到西方科学思想的启迪后的科技人才才逐渐将透镜与透镜适用性进行普及。简单地说,在明朝时,随着中国的一些科学家的不断研究以及制镜工艺的日趋完善,放大镜、眼镜已经不再是什么稀罕之物,在一些文人、商贾中已很常见。

但这些都离不开当时善于钻研的中国科学家,由于受主流的“西洋之物”而不被重视,陈风雨历史的角落里并制约了中国在光学科技领域的发展,以至于在1949年以前中国都不能自己制造具有一定科技含量的光学玻璃。所以说,要是没有这些从明末清初到民国时期对光学不断探索研究的中国科学家,时下配戴眼镜、手持望远镜、相机镜头这些司空见惯了的器物恐怕还是较为奢侈的消费品。就好比多年来中的液晶面板受国外技术封锁的制约,而导致延伸品奇高不下的道理是一样的。

接下来就为大家分享一下,这些为中国光学事业作出深远贡献,却沉睡于历史角落中的历史事迹。

薄珏——望远镜用于军事上的第一人

大致生于明万历三十六年,约1608年前后,字子珏,长洲(今苏州市吴县)人。明朝末年机械制造家,制造过浑天仪、望远镜;有的资料显示是将望远镜用于军事上的第一人。

主要活动在明代崇祯元年至崇祯十四年(AD16828年~1641年)。早年作为嘉善县补充学生到浙江应试,后加入以多读书为要义和重在考据的杭州读书社。明代崇祯八年(AD1635年)旧历二月受时任中丞安徽巡抚巡抚张国维聘请到军营制造铜炮、千里镜等组合器械用于对安庆张献忠所部的作战,在作战中依靠将千里镜加装在铜炮上提高命中率所发挥出来的战场威力而被张国维推荐给朝廷,但却未被重用;后造水车、火铳、地雷、地弩等兵器。

明代崇祯十七年(AD1644年)在明朝灭亡清军入关并正式建立清朝后,决定不再走仕途,而是隐居在嘉兴一代的山野中,唯一的女儿死后都是靠朋友帮助才得以安葬,最后死于贫穷。

著有《素问天倾西北之妄辨》、《浑天仪图说》、《天体无色辨》、《天形北高南下辨》、《荧惑守心论》、《格物测地论》。

孙云球——普及镜片走入百姓家

1628年~1644年,一说1662年~1735年卒,字文玉,或字泗滨,江苏吴江县人。明朝末年光学仪器制造家。年幼聪慧,善数理、天文、光学,经过杭州学习制镜技术实践积累掌握“磨片对光”技术;后在磨制凸透镜和凹透镜的基础上,利用水晶石磨制成存目镜、万花镜、鸳鸯镜、放大镜、幻容镜、夜明镜、千里镜(望远镜)等各类光学制品;著有《镜史》。

孙云球普及后的眼镜

孙云球所著《镜史》中的远景图

郑复光——中国第一部光学物理专著

1780年~约1862年,字元甫,又字瀚香,清代安徽歙县人。清代著名实验物理学家,对光学有深入研究;制造了中国最早的一台测天望远镜。少年时取得监生(太学肄业生)资格,后不再发展仕途,终身以做家庭教师或幕僚维持生计。一生专心研究自然科学,在光学、代数学和几何学等方面都进行过探讨,特别在光学实验、光学仪器的制造方面造诣颇深;提出的地脉说是中国古代地磁场论最高成就,其地脉说本质上相当于法拉第磁力线思想;晚年对蒸汽机动力理论产生兴趣,致力于战船的设计和模型制造工作。著有《费隐与知录》、《镜镜詅痴》。

郑复光雕像

中国第一部光学物理专著《镜镜冷痴》

邹伯奇——“中国照相机之父”

1819年8月5日~1869年5月,幼名汝昌,字特夫、征君,号一鹗,广东南海县大沥镇泌冲人。中国清代物理学家、中国近代科学先驱;1844年制成中国首架照相机被称为“中国照相机之父”;绘出中国首张经纬线地图。1839年研制出“比例规”、“度算版”;1840年制造“指南尺”;1857年被推举为广东学海堂学长致力授课;1864年受聘主持广东的地图绘制工作;手稿中众多算例可以编制出现代计算机程序,其计算结果与当年的结果相当吻合,其计算结果不少算至小数点后16位。著有《摄影之器记》、《对数尺记》、《格数补》、《学计一得》、《补小儿雅释度量衡》、《乘方捷法》、《测量备要》。

邹伯奇自照相

邹伯奇研制的中国第一台照相机

邹伯奇第一种反射望远镜

龚祖同——试制第一锅中国牌号的光学玻璃

1904年11月10日~1986年6月26日,上海市沙县人,祖籍江苏省南汇县人。中国光学玻璃工业奠基人;新中国成立后为我国纤维光学家,从事光学玻璃、光子结构等光学研究。

龚祖同

1926年考入清华大学物理系;1930年毕业留校任教;1932年进清华大学研究生院师从中国实验核物理先驱赵忠尧;1934年在叶企孙的指引下成功报考留美公费应用光学学科,留学于德国柏林技术大学(现称柏林工业大学),开始了他研究应用光学的生涯。

1936年以“优秀毕业生”毕业并获特准工程师称号,后在应用光学专家F.维多特(weidort)教授指导下从事工程博士学位的论文“光学系统高级球差的研究”工作,开始了中国高级像差的研究。1938年1月回国后投入中国第一个光学工厂昆明光学仪器厂(昆明兵工署22厂)的筹建及试制双目望远镜的工作,采用德国的光学设计技术并通过后期加工与装调研(仿)制出中国第一批军用双目望远镜,并命名为“中正式”。

中国首架6×30军用望远镜

1939年11月借奔母丧回上海的机会用自己公费留学节省下来的400英镑及同学资助开始小规模试制光学玻璃,后被日伪军以“跟内地勾结,购买军火”罪名逮捕计划送往日本为效力,在经过重庆国民政府设法营救得以乔装逃出上海,返回昆明以失败告终。

1942年龚祖同于贵阳红岩冲选址建造简易厂房的兵工署53分厂开始光学玻璃试制工作。1945年9月国民政府兵工署认为光学玻璃可以从美国进口布置的自行研发而第二次宣告失败。1945年10月为能实现试制光学玻璃从兵工署转入资源委员会参与接收秦皇岛耀华玻璃厂并担任该厂总工程师。1948年因时局原因第三次试制光学玻璃又成泡影。幸运的是,他在上海耀华厂认识了在英国获得博士学位回国的王大珩。1950年由时任中国科学院长春仪器馆馆长王大珩从东北人民政府申请40万元拨款邀请龚祖同去长春攻关光学玻璃试制工作。

1952年1月26日第一次获得了300升(一大坩埚)K8光学玻璃;1953年2月开创中国自行生产光学玻璃的历史。

后又试制出机枪瞄准镜,参与试制倒影测远机。1958年指导研究生王乃弘试制成功中国第一只红外变像管并制成了中国第一架红外夜视仪;1960年又试制成功使用多碱阴极的可见光静电聚焦三级串联像增强器,用于被动式微光夜视;其间主持研制成我国第一台透射式电子显微镜。

周自新——中国光学将军

1911年2月20日~1971年9月8日,江苏江阴人。军用精密光学测量仪器专家;研制出中国首台军用望远镜。

1923年~1926年就读于江阴南菁中学;1926年考进上海同济大学德语补习班;1928年进入德国巴德苏尔扎(Badsulza)高级职业学院补习;1929年进人勃朗斯维克(Brunschweig)工业大学师从测量教研室Herbert教授;1931年转入柏林工业大学专攻精密测量仪器专业,1933年毕业后获特许工程师职称。因在德国学习期间结识中国驻德大使馆商务专员俞大维留使馆工作,先后被国民党政府派往德国蔡司工厂、德国科学院测量研究所天文台、奥地利维也纳市葛磁光学仪器厂补习和工作;1934年6月回到南京后历任参谋本部测量总局技士、国民政府军政部兵工署技术司理化研究所技士、兵工署百水桥研究所筹备处长,兵工署百水桥研究所精确研究室主任,负责光学仪器技术、计量研究、理化分析等工作;1936年9月7日任南京军用光学器材厂筹备处长;1937年先后抵德国、奥地利、瑞士、法国、匈牙利等国,参观考察工厂及军械学校,选购炮兵观察器材,与奥地利威特厂订购80公分测远镜制造权并聘请该厂技师许慈、哈尔特来华工作。

右一为周自新

1939年1月1日任军政部兵工署第22兵工厂长,4月29日第一架6×30双筒三棱军用望远镜试制成功,并命名为“中正式”。

中国首架6×30军用望远镜

1941年组织试造出奥美特克式迫击炮瞄准镜、法国勃朗特式迫击炮瞄准镜等中国第一代军用光学仪器;1942年1月22日任与第51兵工厂合并后的第53兵工厂长(领少将军衔),期间曾参加三青团、复兴社、国民党,军政部特别党部第7区党部第14区分部指导员、第一届三青团中央候补干事。

周自新军装照

1946年4月向兵工署递交辞职书要求调离,7月1日调兵工署任兵工委员;1946年5月派往琉球岛接管美军剩余物资组织物资供应局冲绳岛储运处,并任行政院物资局副局长兼少将储整处长;1947年辞去物资局公职,应留德同学钱子宁之聘于上海任中元海洋轮船公司总经理;1948年与相熟的科技专家中开展稳定人心留居大陆迎接解放的活动;1949年3月在国民党资源委员会和警察系统中进行策反工作,并去台湾开展同样活动险遭杀害;1949年7月参加中国人民解放军西南技术服务团,后致电四川、贵州、云南三省兵工厂长相继起义;1949年10月后任上海私营江南建业公司经理。

1950年任华光光学仪器厂工程师,动用存放在美国亲戚处的私人外汇为华光厂购买急需的进口光学玻璃原料;1953年起任第一机械工业部第4局工程师、上海光学仪器厂二级工程师兼中心试验室主任;1961年参与制定《国家仪器仪表十年规划》中光学仪器部分。

建国后的周自新

1968年6月2日被扣押隔离审查;1971年4月查出晚期胃癌扩散为肝癌和肺癌;1986年7月被平反昭雪。著有《光学仪器概论》、《测量仪器理论》、《中国光学仪器工业十年》。

顾柏岩——熔炼成功中国首蜗F04光学玻璃

江苏南通人。中国光学玻璃研究专家,熔炼成功中国首蜗F04光学玻璃。1938年毕业于清华大学物理系第十级。

1936 年清华大学物理系(二排右一)

1939年1月时任光学所技术员参与负责6×30双筒军用望远镜光学零件制造工作;1944年赴美国西北大学进修工业管理专业。1945年于美国任国家标准局军品制造技术员;1946年回国后任军政部兵工署第53兵工厂贵阳分厂长负责光学玻璃制造工作,7月熔炼成功中国首蜗F04光学玻璃(德国牌号),9月在熔炼成功第二蜗并取得突破性进展之时因对兵工署下令将玻璃制造所迁返昆明费时费钱做法不满而辞职;1947年7月25日任台北工业专科学校第11任校长(台北科技大学第4任校长);1948年任国民政府教育部中华科学仪器制造所长;1952年11月调任台湾省立师范学院(现为“国立台湾师范大学”)工业教育系主任。著文《台湾工业教育的几个问题》。

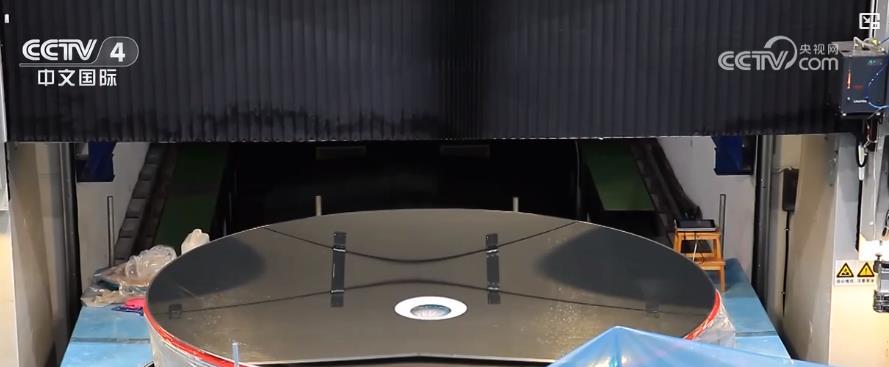

大口径光学反射镜的制造过程

如果把光学望远镜比作人类的“千里眼”,那么光学望远镜中的主反射镜就可以称之为“眼角膜”。主反射镜的口径越大就意味着光学望远镜的空间分辨率就会越高。通俗的说就是会....

07-30- 政策法规

- 光电知识

- 产权标准