北京时间12月13日消息,美国能源部周二宣布,其下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)国家点火设施的一个团队进行了历史上第一次可控核聚变实验,实现了“核聚变点火”(fusion ignition),创造了历史。这意味着人类在可控核聚变实验中,首次首次超出了聚变阈值,实现了大于1的能量增益(也即从聚变中产生的能量,比用于驱动它的激光能量更多)。

美劳伦斯利弗莫尔国家实验室

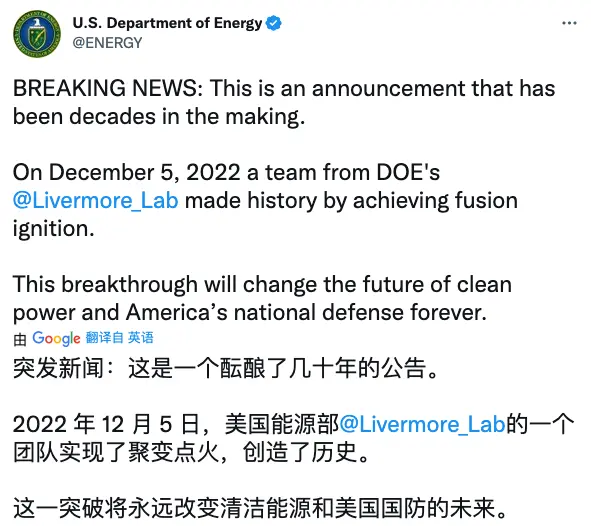

美国能源部在推特上称,这是一个“酝酿了几十年的公告”。2022 年12月5日,LLNL的一个团队实现了核聚变点火,创造了历史。美国能源部称,这一突破将永远改变清洁能源和美国国防的未来。美国能源部官员宣布,劳伦斯?利弗莫尔国家实验室(LLNL)聚变反应产生的能量大于促发该反应的镭射能量。实验向目标输入2.05兆焦耳的能量,产生了3.15兆焦耳的聚变能量输出,产生的能量比投入的能量多50%以上。这项成果预计将可能帮助人类在实现零碳排放能源的进程中迈出关键一步。

美国能源部宣布的推文

美国能源部长 Jennifer Granholm 指出,这次实验的成功,是在核聚变研究,在核技术,在能源史上都极为重要的里程碑事件。

本次实验所在的劳伦斯-利弗莫尔国家实验室主任 Kim Budil 博士则表示,“在实验室中实现聚变点火,是人类有史以来应对的最重要科学挑战之一。这次能够实现它,是我们在科学,在工程上的一次全人类的胜利。”

而对于本次实验的成功,Budil 博士对高能激光所扮演的地位给予了幽默的评价:

“就像大家知道的那样,我们的实验室简称 LLNL,其实是‘Lasers, Lasers, Nothing but Lasers’ 的意思……”

LLNL 主任 Dr. Kim Budil 图片来源:能源部

白宫首席科学顾问 Arati Prabhakar 博士,更是感慨万千:

“在我19岁的时候,我就在这个实验室实习过,当时他们给了我一根‘激光笔’玩,那个夏天我过得非常充实。

后来我离开了这里,去做了其它更不值得一提的工作。但我的同事们,以及他们的后辈和后辈的后辈,却从未停止尝试……

他们获得过骄人的成绩,也历经了无数令人难以置信的挑战和痛苦——今天的我们都已经白了头发,但他们从未放弃这一目标,直到上周……我相信这是一个关于‘坚持’的最佳例证。”

核聚变点火是实现可控核聚变的关键步骤,是实现可控核聚变的前提和基础。核聚变指的是当原子合并在一起时,释放出巨大能量的过程,这个过程可以在碳排放几乎为零的情况下,源源不断地提供绿色能源。但是,想在实验室里实现核聚变并非易事,一个重大的挑战就是“点火”(即核聚变反应所产生的能量等于或超过输入能量的时刻)。

美国能源部称,12月5日,LLNL核聚变实验释放的能量超过了输送给目标的激光能量,跨越了核聚变点火的阈值。

根据此前报道称,事情的具体经过:

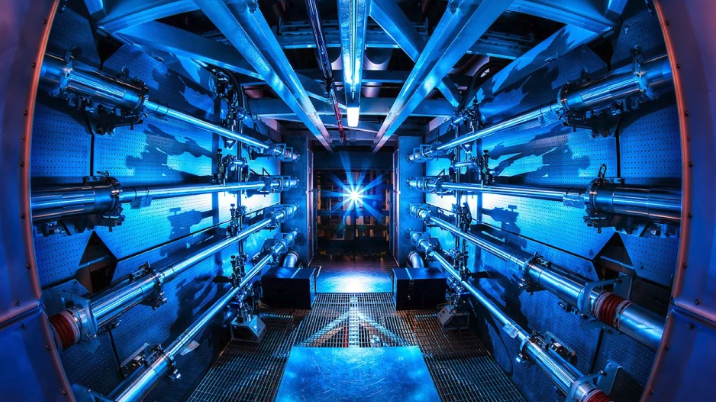

在上周一12月5日,在位于硅谷利弗莫尔 (Livermore, CA) 的美国劳伦斯-利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 内部的国家点火装置 (NIF),进行了一次通过激光触发的惯性约束核聚变 (ICF) 点火实验。

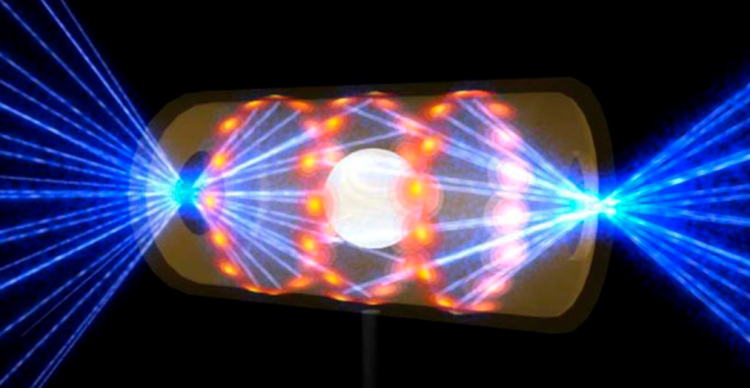

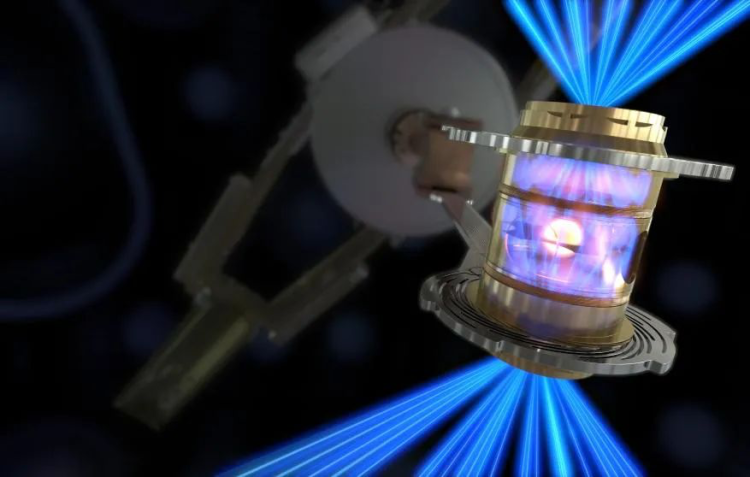

为了实现聚变点火,科学家使用了总计192束高能激光,射向装有氘﹣氚(读作dāo-chuān)燃料球的环空器。

环空器 (hohlhraum) 是一种圆筒形器皿,头尾两端开孔,内壁涂有黄金等特殊涂层。在下图中,美国核安全局副局长 Marvin Adams 展示了实验所用的环空器(同款)。

注意,环空器其实并非他手中的“玻璃杯”,而是在里面装着的另一个小筒,大概只有手指指节的大小,如他的左手所示:

环空器 图片来源:LLNL

Marvin Adams 展示实验所用的环空器 图片来源:美国能源部

在 NIF 的实验中,科学家将燃料球装在环空器内并进行加压,然后通过环空器两端的孔洞射入激光,照射环空器的内壁。

特殊涂层被加热到大约300万℃的高温,发出强烈的 X 光束,进而照射在燃料球上。

燃料球的外层被X光照射,产生爆裂。其反作用力会以震波的形式继续向内部传播,使得内部的氘﹣氚元素形成高压高温,产生自发性的燃烧,导致内爆(能量和物质快速对称地向内聚合),并连锁触发聚变反应。

至于为什么用激光照射内壁,而非直接轰击燃料球:前者产生的X光可以更加均匀地覆盖到燃料球的表面,使得表层的的爆裂更加均匀,从而时间更加一致,使得聚变反应的效率更高。效率越高,离正能量增益(大于1的能量增益)就越近。

——以上的过程,就是高能量惯性约束聚变的基本过程。它的用时极短,只有大约几十甚至上百万分之一秒。它的尺度也很小,毕竟燃料球只有“一枚花椒粒”那么大。

但是,也正是在这个极短的过程中,这个环空器内,其实模拟了一颗微小的恒星。

接下来,让我们来深入浅出地了解一下,这次意义无比重大的可控核聚变实验,这场长达60年的追逐,到底是怎么一回事。

这样的实验,在 NIF 并非第一次进行。事实上,该实验室在过去已经进行过“无数次”可控聚变实验了。

而在过去,无论是 NIF/LLNL,还是欧洲的公立研究机构,以及全世界各国各种各样的私营研究机构,进行的所有可控聚变实验,都从未实现过盈亏平衡——说白了,就是“为了发电,反而用了更多的电”。

美国知名科普作者、天体物理学家 Neil deGrasse Tyson 表示:

“你获得的能量比你投入的能量更多——我们终于来到了这一天。”

正如前面提到,核聚变是让氘﹣氚在高温高压环境下出现聚合反应,过程中释放出氦,而副产品则是以中子形态存在的天量能量。太阳就是一个氢核聚变的恒星。人类对这一产生能量方式的研究已经持续百年,更是通过核弹的引爆,早已掌握了具体融合原子使其聚变的技术。

然而问题是,人类在很长时间里一直无法控制聚变的反应。

核聚变研究从上世纪50年代就已经开始,但进展一直非常缓慢(以至于过去随便一点小成绩都值得大书特书)。在过去,最大的挑战是高温问题难以解决。

具体来说,科学家需要在实验室环境内创造出像太阳那样的极高温、高压的环境,才能让燃料加热到离子化产生聚变。然而一般容器无法应付如此高的温度,需要对容器和反应进行“约束”,放置离子溢出容器。

故而科学家们逐渐演化出了两种主流的方案:磁约束和惯性约束。本次 NIF 实验就属于后者。

环空器受到激光“加热”的图示。图片来源:LLNL

环空器受到激光“加热”的图示。图片来源:LLNL

然而本次实验的重要性在于:

就是聚变产生的能量,比触发聚变所消耗的科学能量更高。也就是说,用这种做法来产生能源,值了!

具体来说,实验总计使用了大约300兆焦的电能,聚焦到高能激光束的输出达到了2.05兆焦,而通过科学的观测手段取得的实验结果显示,瞬时聚变产生的能量达到了3.15兆焦。

产生的能量,除以激光输出的能量,结果大于一,这种情况在科学上称为“科学能源盈亏平衡” (scientific energy breakeven)。

除了对核聚变的可控之外,实现能量盈亏平衡则是另一大难题。

大家可能还记得,我们在前一小节提到,NIF 实验人员对激光照射反应逻辑和对环空器的设计,都是为了提高聚变反应的效率,让燃料球“内爆”的再快一点。

为什么要提高效率?因为如果效率能够超过某个阈值,就会出现一种极为特殊的情况:产生的能量超过输入的能量,也即实现大于1的能量增益(正能量增益)

图片来源:劳伦斯-利弗莫尔国家实验室

这样的情况,在过去难以实现。科学家们花了整整70年,距离这个目标却一直非常远:比如在2013年10月15日,NIF 的某一次前序测试才勉强实现了0.0078的能量增益,比正能量增益的1/125还不如。

而在十年后,NIF 终于跨过了正能量增益这一里程碑:在不到10纳秒(1秒=十亿纳秒)的时间里,整个燃料球完成了它的聚变反应,并实现了超过1的能量增益——这当然是件非常值得令人兴奋的事情。

“这注定将成为21世纪最令人印象深刻的科学壮举之一。”美国能源部长 Granholm 表示。

中国企业发布全球首个激光制造领域AI创作智能体

来自中国深圳的企业xTool发布了全球首个激光制造领域的AI创作智能体——AImake。该智能体具备“制造语境感知”能力,可将自然语言描述转化为可直接用于激光加工的设计图纸,....

01-23

国产碳化硅光波导模组亮相美西部光学展首发50度大视

在光波导设计中,基底材料的折射率直接决定视场角的物理上限,长期以来,行业主流采用的玻璃基底折射率天花板约为2.0,导致单片全彩波导的视场角难以突破30°,若强行拓宽视....

01-23- 政策法规

- 光电知识

- 产权标准