微结构光纤特点及结构

发布时间:2007-09-25 来源:激光世界 阅读次数:2292 分享到:

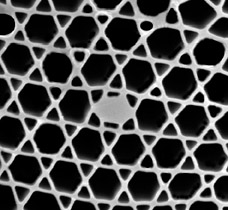

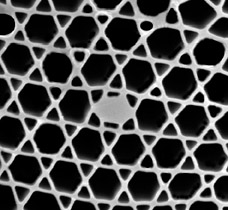

自问世以来,微结构或光子晶体光纤就以其特性证明,它能在大量重要应用领域替代传统光纤和现有的特种光纤。[1]虽然人们对这类光纤的导光机制尚有很多争论,但它们已被大众广泛接受。这种光纤在多数情况下是导光的,因为空气隙及其包层构成的微结构具有比一般固体玻璃芯层要低得多的平均折射率。正是基于这样的原因,对光子晶体或光子带隙的原始分类已让位于“微结构”或者是更为切合实际的名称“中空光纤”(见图1)。

微结构光纤的制造技术与其他任何特种光纤没有相似性,一个简单的原因就是它不直接依赖于改进的化学气相沉积(MCVD)技术来生产预制棒。采用MCVD技术成功生产特种光纤预制棒或保偏(PM)光纤预制棒,要依靠对气流的控制,并配合气相刻蚀或超声波机制,而制造微结构光纤的关键因素是将各个单元精确地组合在一起。[2]

图1.微结构或光子晶体光纤的特性取决于空气隙及其包层所具有的平均折射率,它要比常规固体玻璃芯层的折射率要小得多。

微结构光纤预制棒的制造过程是将石英管紧密地排列在中心石英棒或石英管的周围,从整体上构成最终的光纤结构。实现这一过程要采用精密的机械夹具,制成的预制棒在拉制时一般用白金丝捆在一起。预制棒组合过程中的超高精密度以及精确控制所有的拉制条件是十分关键的,要防止成形过程中的粘滞力引起光纤扭曲变形,并确保结构的完整性和几何形状不发生变化。虽然MCVD不直接用于生产微结构光纤的预制棒,但其仍用于制造组成预制棒的高纯度熔融石英结构单元(见图2)。

图2.微结构光纤的制造步骤包括生产毛细管或管状堆层,然后将它们插入中空衬管内(左图),最后再将这一微结构预制棒通过拉制缩小到最终需要的物理尺寸(右图)。

微结构光纤的优点

微结构光纤的一个显著优点是其由单一材料构成(通常是石英),因此,在微结构光纤中不存在由掺杂石英纤芯和纯石英包层构成的传统光纤所面临的热应力问题。所以,即使温度发生很大变化,微结构光纤的基本传输特性也不会受到影响。这一特性非常符合光纤传感器的要求,因为一般光纤传感器固有的、普遍存在的温度敏感性,很容易影响测量效果,使得传感器要么失效、要么结构复杂,或者有时即便结构很复杂,但仍会失效。

微结构也给干涉型光纤传感器带来了益处,因为它已在实验室中展现出超强的双折射效应以及与之对应的保偏能力。具有讽刺意味的是,由于采用应力双折射设计,双折射保偏光纤技术最初的椭圆芯形式已经靠边站,而保偏微结构光纤却天生就具有双折射特性。这些保偏光纤具有很高的折射率差。该类保偏光纤的制作方法是利用空气/石英成份的包层结构,并结合偏心率大的椭圆形纯石英纤芯,以获得相对应的强双折射特性,可超越传统应力双折射光纤结构所达到的数量级。[3][4]

微结构光纤带来的 好处还表现在高功率激光器或放大器应用所需要的包层泵浦光纤或“双包层”光纤的生产领域。现今正在使用的大多数包层泵浦光纤是由石英/聚合物组成的,其优点是制作过程相对简单,具有大的多模数值孔径(NA),这有利于采用锥形光纤束合成多个高功率泵浦二极管输出的光束。但是,由聚合物/石英制成的光纤会存在可靠性、坚固性和易用性等方面的问题。目前,Fibercore公司已采用了全石英结构光纤。与石英/聚合物混合结构相比,全石英结构可获得更好的操作性和更长的寿命,而代价只是NA略微减小。相比而言,微结构光纤除了具备石英/聚合物光纤所有的性能优点外,还具备全石英结构的易用性和可靠性。

微结构光纤面临的挑战

总体而言,对于特种光纤应用领域,微结构光纤比传统光纤拥有巨大的潜在优势。但是,尽管有这些理论上的优点,潜在用户由于以下几个原因还是难以快速转换到使用微结构光纤。

目前为止,微结构光纤因为其结构复杂,很难实现拼接。通常,一种光纤的熔融拼接性能的好坏,也暗示了该种光纤能否付诸实际应用。原始设备制造商对于使用中空光纤,心里多少都会存在一些疑虑。阻碍微结构光纤大量应用的另一个巨大的障碍是其光学损耗相当大。理论上,微结构光纤应该表现出比传统光纤低得多的光学损耗;而实际上,微结构光纤的实际损耗要比传统光纤高出一个数量级。在某种条件下,传统光纤可实现低于1dB/km的损耗,而微结构光纤的损耗则接近8~10dB/km。至今,还没有人能够使微结构光纤的实际性能接近其理论极限。

微结构光纤之所以缺乏实用性,与其技术还不够成熟有着很大的联系,这也是为什么微结构光纤没有被业界广泛使用的一个主要原因。目前人们仍然将微结构光纤看作是一种非常具有发展潜力的技术,正在对其进行不断探索。

走出技术探索阶段

尽管微结构光纤比当前使用的光纤具有潜在的超级特性,但是什么样的应用环境才能推动微结构光纤从技术探索阶段发展成为杀手锏技术呢?对于这个问题,可以从Fibercore公司自身对特种光纤的开发历史中找到答案。

1996年,Fibercore还处在光纤开发的早期阶段,当时有大量的潜力特性等待开发利用。在研究中,他们发现,要实现可行的商业化制造过程,光纤必须具备足够的牢固性和可靠性,以实现方便的操作和连接,这一点非常重要。同时,他们也意识到材料成分、基础结构和附属产品都需要与光纤同步开发,才能使光纤产品获得成功。

一项技术最终能否在实用化方面获得成功,除了技术本身的属性外,其相关产品的质量和可用性也至关重要。即使技术成熟,但是如果相关的支持技术不能帮助其走向实用化,那么这一技术通常也会失败。无论一种光纤如何优越,如果没有实用性的元件支持,不能使其投入商用,那么它的价值也是微乎其微,今天的微结构光纤也毫不例外。微结构光纤要真正在实际应用中发挥其潜在的性能优势,必须要使相关元件和附属产品具有相当的可靠性和实用性。

参考文献:

1. P.J. Bennett, T. M. Monro, and D. J. Richardson, Optics Letters 24, 17, 1203 (Sept. 1, 1999).

2. A. Mendez and T.F. Morse, editors, Specialty Optical Fibers Handbook, Elsevier ISBN 012369406X (2006).

3. K. Suzuki et al., Optics Express 9(13) 676 (Dec. 17, 2001).

4. S.B. Libori et al., IEEE Photonics Tech. Lett. 13, 588 (2001).

微结构光纤的制造技术与其他任何特种光纤没有相似性,一个简单的原因就是它不直接依赖于改进的化学气相沉积(MCVD)技术来生产预制棒。采用MCVD技术成功生产特种光纤预制棒或保偏(PM)光纤预制棒,要依靠对气流的控制,并配合气相刻蚀或超声波机制,而制造微结构光纤的关键因素是将各个单元精确地组合在一起。[2]

图1.微结构或光子晶体光纤的特性取决于空气隙及其包层所具有的平均折射率,它要比常规固体玻璃芯层的折射率要小得多。

微结构光纤预制棒的制造过程是将石英管紧密地排列在中心石英棒或石英管的周围,从整体上构成最终的光纤结构。实现这一过程要采用精密的机械夹具,制成的预制棒在拉制时一般用白金丝捆在一起。预制棒组合过程中的超高精密度以及精确控制所有的拉制条件是十分关键的,要防止成形过程中的粘滞力引起光纤扭曲变形,并确保结构的完整性和几何形状不发生变化。虽然MCVD不直接用于生产微结构光纤的预制棒,但其仍用于制造组成预制棒的高纯度熔融石英结构单元(见图2)。

图2.微结构光纤的制造步骤包括生产毛细管或管状堆层,然后将它们插入中空衬管内(左图),最后再将这一微结构预制棒通过拉制缩小到最终需要的物理尺寸(右图)。

微结构光纤的优点

微结构光纤的一个显著优点是其由单一材料构成(通常是石英),因此,在微结构光纤中不存在由掺杂石英纤芯和纯石英包层构成的传统光纤所面临的热应力问题。所以,即使温度发生很大变化,微结构光纤的基本传输特性也不会受到影响。这一特性非常符合光纤传感器的要求,因为一般光纤传感器固有的、普遍存在的温度敏感性,很容易影响测量效果,使得传感器要么失效、要么结构复杂,或者有时即便结构很复杂,但仍会失效。

微结构也给干涉型光纤传感器带来了益处,因为它已在实验室中展现出超强的双折射效应以及与之对应的保偏能力。具有讽刺意味的是,由于采用应力双折射设计,双折射保偏光纤技术最初的椭圆芯形式已经靠边站,而保偏微结构光纤却天生就具有双折射特性。这些保偏光纤具有很高的折射率差。该类保偏光纤的制作方法是利用空气/石英成份的包层结构,并结合偏心率大的椭圆形纯石英纤芯,以获得相对应的强双折射特性,可超越传统应力双折射光纤结构所达到的数量级。[3][4]

微结构光纤带来的 好处还表现在高功率激光器或放大器应用所需要的包层泵浦光纤或“双包层”光纤的生产领域。现今正在使用的大多数包层泵浦光纤是由石英/聚合物组成的,其优点是制作过程相对简单,具有大的多模数值孔径(NA),这有利于采用锥形光纤束合成多个高功率泵浦二极管输出的光束。但是,由聚合物/石英制成的光纤会存在可靠性、坚固性和易用性等方面的问题。目前,Fibercore公司已采用了全石英结构光纤。与石英/聚合物混合结构相比,全石英结构可获得更好的操作性和更长的寿命,而代价只是NA略微减小。相比而言,微结构光纤除了具备石英/聚合物光纤所有的性能优点外,还具备全石英结构的易用性和可靠性。

微结构光纤面临的挑战

总体而言,对于特种光纤应用领域,微结构光纤比传统光纤拥有巨大的潜在优势。但是,尽管有这些理论上的优点,潜在用户由于以下几个原因还是难以快速转换到使用微结构光纤。

目前为止,微结构光纤因为其结构复杂,很难实现拼接。通常,一种光纤的熔融拼接性能的好坏,也暗示了该种光纤能否付诸实际应用。原始设备制造商对于使用中空光纤,心里多少都会存在一些疑虑。阻碍微结构光纤大量应用的另一个巨大的障碍是其光学损耗相当大。理论上,微结构光纤应该表现出比传统光纤低得多的光学损耗;而实际上,微结构光纤的实际损耗要比传统光纤高出一个数量级。在某种条件下,传统光纤可实现低于1dB/km的损耗,而微结构光纤的损耗则接近8~10dB/km。至今,还没有人能够使微结构光纤的实际性能接近其理论极限。

微结构光纤之所以缺乏实用性,与其技术还不够成熟有着很大的联系,这也是为什么微结构光纤没有被业界广泛使用的一个主要原因。目前人们仍然将微结构光纤看作是一种非常具有发展潜力的技术,正在对其进行不断探索。

走出技术探索阶段

尽管微结构光纤比当前使用的光纤具有潜在的超级特性,但是什么样的应用环境才能推动微结构光纤从技术探索阶段发展成为杀手锏技术呢?对于这个问题,可以从Fibercore公司自身对特种光纤的开发历史中找到答案。

1996年,Fibercore还处在光纤开发的早期阶段,当时有大量的潜力特性等待开发利用。在研究中,他们发现,要实现可行的商业化制造过程,光纤必须具备足够的牢固性和可靠性,以实现方便的操作和连接,这一点非常重要。同时,他们也意识到材料成分、基础结构和附属产品都需要与光纤同步开发,才能使光纤产品获得成功。

一项技术最终能否在实用化方面获得成功,除了技术本身的属性外,其相关产品的质量和可用性也至关重要。即使技术成熟,但是如果相关的支持技术不能帮助其走向实用化,那么这一技术通常也会失败。无论一种光纤如何优越,如果没有实用性的元件支持,不能使其投入商用,那么它的价值也是微乎其微,今天的微结构光纤也毫不例外。微结构光纤要真正在实际应用中发挥其潜在的性能优势,必须要使相关元件和附属产品具有相当的可靠性和实用性。

参考文献:

1. P.J. Bennett, T. M. Monro, and D. J. Richardson, Optics Letters 24, 17, 1203 (Sept. 1, 1999).

2. A. Mendez and T.F. Morse, editors, Specialty Optical Fibers Handbook, Elsevier ISBN 012369406X (2006).

3. K. Suzuki et al., Optics Express 9(13) 676 (Dec. 17, 2001).

4. S.B. Libori et al., IEEE Photonics Tech. Lett. 13, 588 (2001).

免责声明:来源标记为网络的文章其原创性及文中陈述文字和内容未经协会证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺请读者仅作参考并请自行核实相关内容。

行业分析

光电新闻

010-84321456/1457

coema@coema.org.cn

北京市朝阳区酒仙桥路四号中国电科十一所园区