液态镜头是一种使用一种或多种液体制成的无机械连接的光学元件,可以通过外部控制改变光学元件的内部参数,有着传统光学透镜无法比拟的性能。简单来说就是透镜的介质由玻璃变为液体。更准确地来说就是一种动态调整透镜折射率或通过改变其自身曲率来改变焦距的新型光学元件。

近期小米的MIX FOLD把晶状体」进了长焦镜头里,根据小米官方的解释,这颗液态镜头就像是在手机镜头中装入了“人眼的晶状体”,我们之所以能够无缝调节焦距,正是因为眼球中的睫状肌能够自动调整眼球中晶状体的弧度。

在小米 MIX FOLD 问世之前,一些特种的「液态镜头」产业已经相当的成熟,不过它们跟「影像」关联不大,并非是为了成像拍摄而用,更多的还是在扫描记录上。德国的Edmund optics,美国的Variopic (后被康宁玻璃收购)在工业相机领域都有液态镜头产品提供。

这些特种镜头最大的适用场景就是电商自动分拣中心传送带上的扫描摄像头,它们利用液态镜头能够快速自动对焦,和焦点范围大这两个特点,可以快速的扫描到不同体积商品上的条形码,从而记录在程序中,以方便库存管理。

除此之外,液态镜头还会用在一些显微镜中,以便快速精密地聚焦到各个物体平面。

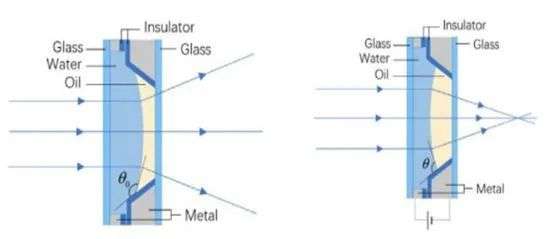

总的来说,在工业和一些特殊领域,液态镜头从制造到用途已经比较完善,而它们的原理跟小米的「液态镜头」想差不大,均是通过马达(电流驱动器)向膜的边缘施加压力,进而改变电流体的曲率发生变化,进而完成焦点的移动。

但是,把「液态镜头」运用到大底传感器,且对成像要求很高的移动影像上来,MIX FOLD 却是第一个,也是目前唯一的一个。

早在 2010 年,影像大厂佳能、索尼都有申请过类似「液态镜头」的专利,但一直到现在也没有量产,或者推出相应的概念产品。可能是由于「液态镜头」在覆盖全画幅像场后,成像没有达到预期。

又或者是对于可换镜头的全画幅相机来说,微距镜头本来就是一枚长焦镜头,二者的功能在原有的机械结构下就可达成,没有太大的市场需求去催动它们持续创新,于是「液态镜头」项目也就搁浅。

反观移动影像领域,竞争要激烈的多得多,没有持续的创新,单单依靠上游供应商提供的元器件和算法,很难打出差异化来,也就很难在这个领域立足,更别说还想不断向高端市场冲刺了。也许「液态镜头」的出现只是个开始,后续可能会有更多的厂商带来其他很「明日」的技术出现。

微距集成进长焦镜头,有什么意义?

将微距功能集合进其他镜头,并不是小米 MIX FOLD 首创,只不过它们的方向不同。

2018 年起,以华为 Mate20 为代表的一批新款旗舰,纷纷砍掉了那颗被吐槽凑数的微距镜头。将微距功能整合进了超广角镜头中。

这不仅仅要靠软件算法,更重要的是硬件层面的定制,使超广角的对焦距离可以近至 2 厘米,从而实现微距拍摄。

将微距集成到超广角镜头里,既精简了后置摄像模组,又提升了手机微距拍摄的能力。毕竟高像素的超广角,解析力等方面均优于常见的 200-500 万像素的微距镜头。

如今,超广角支持微距拍摄已经是一个常见,且成熟到能下放至中端机型的功能了。为什么小米 MIX FOLD 还要大费周章,搞出个「液态镜头」,让微距和长焦镜头合二为一呢?

首先我们要理解微距和长焦镜头的关系。了解相机镜头的朋友们都知道,微距镜头其实就是长焦镜头。比如佳能的「百微」镜头、索尼 FE 90mm 镜头,都是微距镜头里的经典款。

从焦段的角度衡量,超过 50mm 的镜头就可以被称作长焦镜头了。那么长焦镜头都可以作微距拍摄吗?答案是不一定,问题的核心在于最近对焦距离。

手机上的长焦镜头,囿于镜头构造,很难在近距离的情况下对焦到被摄物体上。不信打开长焦镜头,对准你的手指拍摄。当距离过近,手机就会虚焦或自动切换到主摄镜头进行数字裁切。

此前 Redmi K30 Pro、小米 11 等手机为了实现用长焦镜头拍摄微距,都对镜头进行了特殊定制,使其长焦微距镜头的对焦范围被限定在 3-7cm 不等。

这就导致这颗长焦镜头,只能拍摄微距,无法拍摄远处的场景。想要拍远,只能依靠主摄的数字裁切。

小米 MIX FOLD 的液态镜头,很好地解决了手机端长焦镜头的对焦问题,简单来说就是远近都能拍得清。

而小米研发这颗镜头的目的,也绝不仅仅是为了贩卖概念、展示技术力并树立差异化。因为用长焦端拍摄微距,比超广角有着诸多优势。

首先,由于焦段的成倍增加,长焦端拍摄微距,要比同一位置的超广角拥有更大的放大倍率。被摄物体可以在取景器中被放得更大。

其次,长焦端拍摄微距,可以实现更好的压缩感,更浅的景深。也就是说可以让被摄物体更突出,画面更简洁,背景虚化得更好。

不仅能省下一颗镜头的位置,还能实现效果更好的微距拍摄,这就是当前小米液态镜头的意义所在。

手机如何重回「单摄时代」?

实话说,当我第一眼看到小米液态镜头的海报,以及听闻这个概念的时候,我以为它是用「黑科技」实现了连续光学变焦。

和我有同样想法的朋友不在少数。本以为这项技术能「消灭」手机背部繁多的摄像头,用一颗镜头就能实现从广角到长焦的全焦段拍摄。但后来发现想象过于美好,液态镜头主要是用来解决对焦问题的。

那么手机如何在保留当前摄影体验的基础上回归单摄呢?这就需要借助相机变焦镜头的思路了。比如 2015 年发布的华硕鹰眼 ZenFone Zoom。其后置的单颗镜头,可以实现三倍光学变焦(28mm-84mm)。

尽管它实现了连续变焦,但镜头模组的厚度依旧被控制在了 12mm 以内,秘诀在于潜望镜结构。华硕将镜头模组平行于机身放置,通过两组棱镜,将景象折射进传感器中,解决了机身厚度的问题。

接着通过镜头模组的马达,控制镜片前后移动,以实现连续光学变焦。

这听起来是一个很棒的解决方案。但产品的体验如何呢?我们当时最大的感受就是成像速度慢、快门延迟高,画质也只能说差强人意。

如果把这套方案放在今天,兴许在大底传感器、更先进的 SoC、计算摄影的加持下,画质问题能得到有效解决。可以说它生错了时代。

值得一提的是,这款手机在广角端最近对焦距离为 5cm,使用长焦端对焦时,最近对焦距离为 30 cm。如果能应用上液态镜头技术,或许它在长焦端也能实现 5cm 的微距拍摄。

和华硕 ZenFone Zoom 的方案相似,vivo 在 APEX 2020 上带来了一颗能够实现 5-7.5 倍光学变焦的镜头。其内置了两群组固定,两群组可移动的「四群组镜片组合」,保证了连续变焦下的高画质。

为了实现 8.8mm 的机身厚度,APEX 2020 的电池容量只有 2000mAh。由此可见连续光学变焦镜头模组之大,让其目前难以大规模应用。

在去年 6 月,欧菲光宣布其研发出史上最薄潜望式连续变焦模组。厚度仅有 5.9 mm。

该款模组的镜头由「1GMO6P」3 个群组构成,等效焦距达到 85~170 毫米,光圈为 F3.1~5.1。如果以主摄 28mm 的焦段为基准,这款镜头相当于能实现 3-7 倍的连续光学变焦。

不过,若想让潜望式变焦模组大规模应用到手机上,还有许多路要走。比如成像质量、组装难度、成本等等。

但这种方案依旧让人期待。或许不久的将来,我们可以看到一款搭载液态镜头 潜望式变焦模组的手机。当两种「黑科技」结合起来,手机的背面将迎来一块新天地。

液态镜头的优势何在?

熟悉手机的用户可能清楚,想要让手机有更好的无损变焦效果,就要在手机上添加像单反镜头一样的体积很大的摄像头,来获得空间改变镜组间镜片的距离。近两年手机厂商们为了让自己的手机能够拥有超强的变焦能力,一个个拼命地把一块超大的潜望变焦模组塞入手机内部,实现了3倍、5倍乃至10倍的光学变焦能力,虽说最终的拍摄效果尚可,但其带来的代价就是手机变得尤为厚重。

因此相比起传统光学镜头,液态镜头的优势就十分明显,第一,其能够在一定程度上降低相机模组的体积和重量,也能够降低手机本体的重量;第二,液态镜头由于不需要过多的玻璃镜片作为光路传输的路径,在体积缩小的同时还有望改变手机镜头凸起严重的情况,也有助于手机实现一体化的设计方案;第三,液态镜头不需要额外的机械装置让其保持聚焦状态,只需要极小的电压即可实现变焦和定焦,理论上也会更加省电一些。

一旦液态镜头能够在手机上成功商用,这或许会是手机影像发展又一次革命性突破,甚至说其能够成为新的杀手锏技术也不无可能。

未来可期,但还不到时候

但我们需要知道的是,第一个提出液态镜头概念的既不是小米也不是华为,早在2005年就有厂商想将液态镜头用于手机摄影,但最后由于良品率等问题一直没有实现量产。根据网上可查询到的资料来看,液态镜头的缺点大致如下:通光孔径小、杂散光多、成像的清晰度相比传统光学镜头要差一些、制造成本高等等等等,光是一个清晰度问题就能够让消费者对其说“No”,更别说其还会大幅度提高制造成本等其他问题了。

三星、索尼、佳能等影像巨头其实在2010年时就曾申请过相关专利,但一直没有商用量产估计也是因为考虑到诸多原因。因此对于小米这家年轻的企业来说,想要让这颗所谓的液态镜头达到可商用并且“好用”的水准,小雷个人认为可能还有些困难。

不过,无论如何,手机厂商们愿意在影像方面下如此大的功夫,对于消费者来说都是一件好事。试畅想一下,在未来的某一天我们使用的手机摄像头不再突出,能在手机越做越薄的趋势下还能实现光学变焦,能够拍清楚更远的物体,而这一切的功臣,很有可能就是即将量产的液态镜头。