纵观2014年度的光电行业,风靡全球的智能手持设备、移动终端等简直成为了光电行业的风向标: 与之相关的光电领域得到了飞速的发展,镜头模组、滤光片、LTPS液晶显示面板、触摸屏幕、传感器件,等等。而光电行业的其他领域,虽然也有增长,但是远不及与智能手持设备相关的光电领域。LED照明产品的价格进一步下探,市场占有率进一步上升;激光加工已经广泛应用于各个工业领域,激光增材制造(俗称3D打印)成为炙手可热的前沿技术;光纤传感器由于具有不受电磁场影响、耐腐蚀、灵敏度高等优点,可用于许多传统传感器难以涉足的极端恶劣场合,成为发展最快的一大类传感器。

材料行业永远不缺热点,苹果公司IPHONE6智能手机的上市宣告了蓝宝石业界的美好憧憬破灭,随后几天,美国蓝宝石玻璃生产商GT Advanced宣告申请破产保护,蓝宝石材料不得不暂时回归到LED衬底、高级手表等传统应用中来。而尚在传说中的石墨烯材料,由于其应用潜力非常广泛,在半导体产业、光伏产业、锂离子电池、新一代显示技术、航天、军工等传统领域和新兴领域都将带来革命性的技术进步。受此影响,各地纷纷上马石墨烯产业园、石墨烯研发中心等,火热的投资背后是石墨烯材料的量产超难和距离实际应用尚远的现状。

光电产业排头兵-LED

LED上游芯片及衬底

据有关机构统计,2013年中国LED芯片行业产值规模达到84亿元,较2012年增长17%。相较于2012年20%的增速水平,2013年LED芯片行业增速有所放缓,主要是因价格持续快速下降所致。进入2014年,受益于下游LED照明市场需求持续高增长拉动出货量增长,且芯片价格下降趋势明显放缓,中国LED芯片行业呈现良好的发展势头。2014年上半年LED中国LED芯片行业产值规模达到48.7亿元,同比增长21%。

MOCVD保有量方面,2013年中国LED行业MOCVD保有量增加至1017台,相较于2012年的917台,全年净增加100台。不过,考虑到老机台主动退出影响,2013年中国实际新增MOCVD数量超过130台。2013年,中国MOCVD产能利用率有所提升,已由2012年的30%左右提高至52%左右。2014年上半年中国MOCVD保有量平稳增长,GLII最新统计数据显示,截至2014年上半年末,中国MOCVD保有量已增至1090台,相较年初净增加73台。2014年上半年,中国MOCVD产能利用率已提高至55%左右。

2013年,受LED照明等应用市场高速发展推动影响,中国MOCVD产能利用率快速提升至52%左右。受益于此,2013年蓝宝石衬底行业获得迅速发展,2013年中国LED蓝宝石衬底行业市场规模超过12亿元人民币。展望2014年,LED照明市场可望继续保持高速发展势头,国内MOCVD产能利用率也有望进一步提高,全年LED蓝宝石衬底行业快速发展可期。

受益LED照明高速发展以及非LED领域需求增长拉动影响,目前蓝宝石价格得到一定回升,其中2寸晶棒的价格已涨至4.5美金左右,2寸平片的价格已接近8美金。由于国内蓝宝石行业整体产能过剩问题仍较严重,并且多家企业仍在扩产,随着后期产能逐步释放,价格上涨势头很难持续。

LED中游封装

据统计,截止2012年中国涉及LED封装的企业数量从2011年的1700家增加到1750家。2012年中国被淘汰的LED封装企业超过200家,新增涉及LED封装的企业数量超过250家。目前纯做封装的LED企业数量比例不超过15%,比2011年下降5个百分点。同时部分LED应用企业开始涉及LED封装产品的生产。中国LED封装企业主要分布在各类中资、台资、港资、美资等LED应用企业内。

2012年中国LED封装总产值397亿元,同比增长24%。其中:LED大功率封装器件市场产值104.7亿,同比增长41.4%;中小功率市场产值292.3亿,同比增长18.8%。2012年中国LED应用保持快速发展趋势,随着LED应用技术的不断成熟、品质得到不断提升,价格持续大幅度下降,加上众多LED企业家的努力耕耘,预计未来几年LED应用市场将保持快速发展趋势同时带动LED封装市场的快速增长。

2013年中国LED封装市场规模为72亿美元,主要由三大阵营组成,其中中国封装厂市占率约63%,稳居领先地位;而台湾厂商厂商表现低迷,下滑至9%;其他国际大厂挟带着专利的优 势,拿下不少照明厂商的订单,合计在中国的市占率为28%,成为最大的受惠者。中国已经成为全球LED封装厂商角逐的市场,各家国际厂商正加速抢食这块大饼;而中国本土优秀厂商维持高速发展趋势,随着整并速度加快产业集中度也将逐步提升;至于台湾厂商则受到中国厂商的挤压,市占率逐渐下降,如何提升产品竞争力是迫切需要解决的问题。

中国本土封装厂商近年发展迅速,取代了台湾厂商在中国市场的地位。2013年总营收为45亿美元,年增率15%,但市占率却下降2个百分点,价格的快速下降导致总销售收入增长率不及预期。从个别厂商来分析,木林森、国星、鸿利、瑞丰等厂商的业绩增长远远高于行业总体水准的增长,反映出中国LED封装 产业行业洗牌速度正加快进行,产业集中度将逐步提升。

2014年中国LED封装市场规模从2013年473亿增长到568亿元,同比增长20.1%。预计中国LED封装市场规模仍将保持增长态势,但增速将会不断下滑。预计2015年,中国LED封装市场规模可达657亿,同比增长15.7%。SMD是主流封装形式,2014年,SMD约占封装市场产值的60%,比重较上年快速上升。

2012年中国LED封装应用于室内照明的产值高达92亿元,LED室内照明取代显示屏成为最大的LED封装应用领域。近两年,LED室内照明行业继续高速发展带动LED封装需求快速增长,2014年,中国LED封装应用于LED室内照明的产值达216亿元,已遥遥领先于其他细分行业。中国LED产业已经形成了完整的产业链,初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、福建江西地区四大区域。目前全国LED企业数量的区域分布中,广东省仍然占有绝对的优势。深圳是全国LED封装最集中的城市,2014年,深圳LED封装企业数占全国LED封装企业总数量的37%。

LED下游应用产品

2013年全球70%左右LED应用产品集中在中国生产。截至2013年底,中国超过5,000家具有一定规模的LED应用企业,其中年销售额超过5000万元人民币,拥有一定规模的企业约800家。

2013年中国LED室内照明总产值626亿元,同比增长86.7%。其中:LED灯管市场产值155亿,同比增长55.0%;球泡灯市场产值145亿,同比增长98.6%;射灯市场产值112亿,同比增长96.5%;筒灯市场产值62亿,同比增长47.6%。2014年中国LED室内照明保持高速发展趋势,随着LED应用技术的不断成熟、品质得到不断提升,价格持续大幅度下降,加上众多LED企业的努力耕耘,预计未来几年LED室内照明市场将保持快速发展的趋势。

2013年中国LED显示屏行业呈缓慢增长态势,全年实现产值规模264亿,同比增长9.6%,增速继续放缓。2013年,政府采购、企业形象宣传等细分市场显示屏需求略有缩减,但户外广告传媒、室内小间距等细分市场仍然保持良好增长,使得LED显示屏行业保持一定增长。随着LED显示屏的普及,这一市场已然成熟,未来的增长空间相对有限,预计未来几年,中国LED显示屏市场仍将维持10%左右的增速,呈现平缓增长趋势。2014年中国led显示屏市场总产值达300亿元人民币,同比增长54%。

全彩屏市场是主要增长动力

2014年中国led显示屏总产值的快速增长主要得益于LED全彩屏市场的快速增长;其次,全球led显示屏生产向中国转移也是产值增长迅速的原因之一。而LED单双色显示屏的需求量增长已经趋于平稳,没有出现爆发式的增长。

中国生产全球83%的led显示屏

目前,中国已经成为全球led显示屏的制造基地,led显示屏全球市场份额从2012年的70%,增长到2014年的83%。

中国生产的led显示屏质量已经被全球市场认可,中国led显示屏本土品牌企业在不断发展壮大。全球领先的led显示屏企业纷纷找中国工厂给其代工,例如深圳锐拓是松下的主要代工企业。

2014年中国led显示屏总产量460万平方米,同比增长48%。其中,按生产面积先后顺序排列分别为LED全彩屏、LED单色显示屏、LED双色显示屏。三个类别的显示屏面积差别不大。预计,2011年LED双色显示屏生产面积有望超过LED单色显示屏。

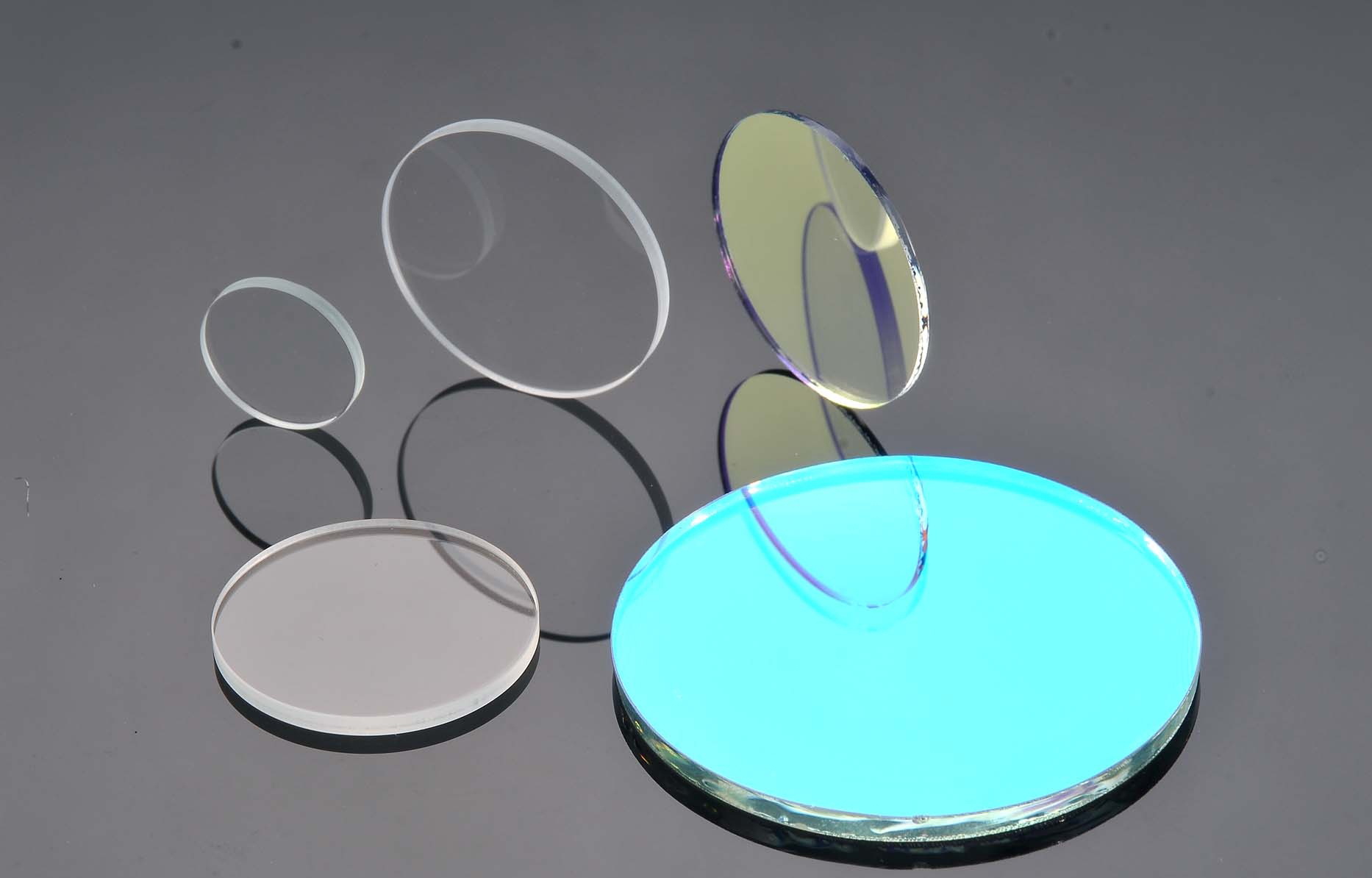

光学玻璃及光学零件

狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃;广义的光学玻璃还包括有色光学玻璃、激光玻璃、石英光学玻璃、抗辐射玻璃、紫外红外光学玻璃、纤维光学玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性元件。

光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分。特别是在20世纪90年代以后,随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合,作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进,成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。

随着国内经济持续、稳定发展,中国光学玻璃制造行业发展迅猛。根据国家统计局数据显示,2010年,光学玻璃制造行业规模以上企业数量达246家,行业全年实现销售收入为234.05亿元,同比增长53.70%;实现利润15.37亿元,同比增长87.10%;资产规模达到264.50亿元,同比增长77.49%。由于光学玻璃制造行业以国内销售为主,金融危机对其影响相对较小,行业依然表现出较好的增长势头。

在国际光电产业结构调整、产业转移的趋势下,世界范围内的光学冷加工产能均大规模向中国转移。目前中国的光学元件制造商主要给亚洲的光电产品制造商配套生产为主。近十年来,国内的传统光学加工企业通过与国际先进企业的积极合作,凭借制造成本优势使企业的生产规模迅速扩大,拉动光学冷加工行业进入一轮高速成长,中国大陆成为继中国台湾之后全世界最大规模的光学冷加工产能承接地和聚集地。目前日本、韩国、我国台湾地区、美国和德国几乎所有知名光学公司均已在中国设厂,市场竞争比较激烈。

2013年数码相机行业出现负增长,导致从事传统光学镜片镜头的企业营业收入停滞不前;而手机及移动设备行业相关的光学零件产品需求旺盛,特别是国内智能手机销量的大幅度增长,因而从事镜头模组、滤光片等移动设备照相、摄像部件的企业收入大幅增长。

以上市公司的业绩统计为依据,2013年度中国境内光学行业上游和中游(光学材料及光学零件)的销售量约为100亿元人民币。中国内地企业精密光学元件在全球光学元件市场的份额已经达到80%左右 ,我国目前已经是光学镜片、光学镜头的最大出口国。[JF:Page]

但大部分公司利润率大幅下降导致企业发展举步维艰,只有从事与移动设备、平板设备配套的镜头模组相关的企业营收及利润得到大幅增长,如舜宇光学,营业收入从2012年的39亿元人民币增长到2013年的58亿元人民币,增幅达到45.9%。

平板显示行业

2013年,在政策引导和企业自身努力因素共同作用下,我国平板显示产业发展形势持续向好,产业规模稳步提升,企业经营状况显著改善,贸易逆差进一步缩小,产业链及产业集聚逐步形成。

2013年我国平板显示产业规模达1071亿元,同比增长44.6%。全球市场占有率由3年前的3.9%提升到13.2%。本土液晶电视面板的自给率超过30%。2013年,京东方、华星光电、天马等骨干企业累计实现销售收入623亿元,同比增长41.6%,利润总额达到43.8亿元。液晶显示面板进口495.8亿美元,出口358.6亿美元,贸易逆差137.2亿美元。在2012年已大幅下降的基础上,同比小幅下降2.4%。2013年国内骨干企业采购国产化材料、设备超过150亿元,带动了近100家国产材料和设备厂商。

2014年国家通过财政和税收两大政策来鼓励国内平板显示产业发展,并通过专项资金支持国内企业主体在LTPS、Oxide 和 AMOLED 技术研发和量产。鼓励本土企业在柔性显示、全息、激光、碳基、量子点等显示技术上的投资和研究。同时也将积极引导培养本土高端人才。

上游设备材料产业:国产化率进一步提升

2014年平板显示产业上游设备材料领域,国产化率有了进一步提升,随着国内面板产业规模不断提升,国家和政府对本土的面板厂商提出了配套上游设备材料领域国产化率的要求。如京东方推进上游材料的国产化和本地化方面取得了一定成绩。截止2014年11月,京东方TFT-LCD显示器件材料的国产化种类覆盖率接近70%,设备国产化种类覆盖率接近20%,原材料种类本地化覆盖率接近80%。另一家本土面板企业华星光电也是如此,并与三利谱、盛波光电、东旭、和成显示等本土龙头材料厂商结合战略合作伙伴。

面板产业:规模及盈利能力快速提升

2014年大陆面板厂商竞争力进一步提升,无论从中小面板还是大尺寸面板,出货量都大幅提高,市场份额逐渐扩大,如手机用面板从2013年的23%提高到29.6%;平板电脑用面板从去年的11%提高到22.1%;笔记本电脑用面板从去年的7.4%提高到10%;显示器用面板从去年的16.9%提高到20.8%;电视用面板从去年的16.3%提高到18.8%。大陆智能手机平均尺寸也不断增大,2014年一季度为4.5英寸,四季度增至4.77英寸。中国彩电品牌已占全球超高清(4K)电视市场五成份额;华为、联想、小米等中国手机品牌的出货量也快速增长。4K电视、4G手机仍是带动面板需求增长的市场热点。4K电视的渗透率2014年达到了7.1%;4G手机在中国市场的渗透率达到了45%。

2014年国内面板产能继续扩大,新增多条面板产线。如京东方合肥8.5代线,三星苏州和LGD广州8.5代工厂纷纷于去年5月、9月和11月实现满产。天马厦门的5.5代LTPS生产线于去年底满产,只有京东方鄂尔多斯的5.5代LTPS生产线仍在爬坡中。2014年本土面板企业投建新的面板产能,如厦门天马的6代LTPS面板产线;华星光电二期8.5代线及武汉三期6代LTPS面板产线;京东方成都投建6代LTP/AMOLED面板产线等。

2014年国内面板产业结构升级明显。在中小和大尺寸高端产品方面有明显突破,天马实现LTPS背板FHD清晰度的智能机面板量产出货,京东方也将在a-Si产线上量产FHD清晰度的智能机面板;就此打破日韩厂商的垄断。大尺寸方面,UHD 4K电视面板厂京东方和华星基本实现48英寸以上全线量产出货。

2014年电视面板自给率提升较快。大陆电视面板的自给率已从2013年的29.7%提升至36.9%,华星光电、京东方、三星、LG为中国大陆的主要面板生产商。

消费终端市场:呈现更多元化需求

2014年是中国4G发展“元年”,对中国一众智能手机厂商而言,则是充满机遇和变革的一年。中国智能手机行业在2014年迎来发展的“黄金时代”,在全球智能手机市场上份额进一步扩大,华为、小米等国产手机企业强势崛起,出货量迅猛增长,品牌认知度显著提升,日渐成长为全球知名的消费者品牌。

消费终端市场在智能互联趋势下呈现出多元化的需求。中小尺寸移动智能终端设备如智能手机、平板电脑扥等高规低价的趋势非常明显,而智能终端屏幕的高分辨率、大屏化等也是消费者青睐的。在大尺寸智能终端,乐视、小米等互联网企业进攻势头稳步推进,出货量同比大幅增长;而TCL、创维、康佳等传统电视品牌厂商在应对互联网企业攻击时,策略各有不同。

OLED产业:产业化推进速度加快

2014年,OLED产业化呈现加速推进态势。2014年全球OLED电视的出货规模预计在8万台左右。三星显示的AMOLED面板已经占据三星电子智能手机的半壁江山。LGD的AMOLED电视面板已经占据其总出货量的10%。终端智能市场对AMOLED面板需求日益扩大,特别在中小尺寸智能设备终端市场已出现供不应求的局面。在AMOLED面板领域,无论是中小尺寸还是大尺寸,AMOLED显示面板在技术和良率方面在2014年都取得了突破性进展,为未来的大规模量产打下了坚实的基础。特别是LGD取得了大尺寸AMOLED面板良率突破了70%成就,这些都是里程碑式的事件。在AMOLED产业上游领域,2013年AMOLED发光材料市场规模以产线需求量为基准达到了3.5亿美元,而2014年现有企业的需求量增加,以及新进企业的量产需求,产值将有望增加1亿美金达到4.5亿美元的规模。

2014年全球智能手机用AMOLED面板80%以上仍旧出自三星显示,随着AMOLED面板需求大热,日本、台湾和大陆面板企业纷纷染指这一领域。面对着激烈的市场竞争,三星计划在三年内将50%的AMOLED面板供应给其他手机品牌厂商,以抢占市场优势地位。目前,诺基亚、摩托罗拉、黑莓、松下、尼康、Oculus、Pantech、BLU以及金立等企业已经是其客户。除了三星外,夏普、JDI、友达、京东方、维信诺、和辉光电等面板企业也积极进军这一市场。

在中小尺寸AMOLED面板领域,进取最为积极的要数大陆面板企业,截至2014年底,京东方、华星光电、和辉光电、天马微电子及维信诺等企业,已兴建AMOLED面板厂且推出样品。至少有9家大陆企业计划进入AMOLED面板产业。另外,中国当地政府对企业投资AMOLED厂支持很大,2014年和辉光电、京东方等面板厂商开始量产AMOLED,2015年最多可能只有3~4家加入量产。中国在AMOLED产业所投注的心力,可能在2~3年后开花结果。

在大尺寸AMOLED面板领域,2014年上半年LGD已经开始向中国的主要电视厂商提供OLED面板,在中国这一全球最大电视市场推广OLED电视,引领市场从LCD向OLED转型。所以2014年创维、海信、康佳、长虹等国产厂商的OLED电视产品也纷纷面世。LGD首席执行官HanSang-beom透露,该公司已与创维、长虹、海信、康佳等电视机厂商进行有关OLED技术转让的谈判,有望结成新的电视联盟,共推这一显示技术。

在面板产业上,国内面板厂商新的产能继续开出,顺利实现量产爬坡。由于市场需求稳定增长和结构升级显著,大尺寸面板价格呈现稳中有升,特别是以32英寸为代表的TV面板价格持续上涨。国内面板厂盈利表现十分亮眼,去年第三季度京东方和华星光电分别实现营业利润率9%和11%,这在全球面板厂中排名领先,预计全年盈利将超出去年水平。面板产品结构升级明显,国内面板厂经过持续努力,今年在中小和大尺寸高端产品方面有明显突破。如天马实现LTPS背板FHD清晰度的智能机面板量产出货,京东方也将在a-Si产线上量产FHD清晰度的智能机面板;就此打破日韩厂商的垄断。大尺寸方面,UHD 4K电视面板厂京东方和华星基本实现48英寸以上全线量产出货。国内企业在LTPS、Oxide 和 AMOLED 技术研发和量产。布局柔性显示、全息、激光、碳基、量子点等显示技术的研究。同时也将积极引导培养本土高端人才。

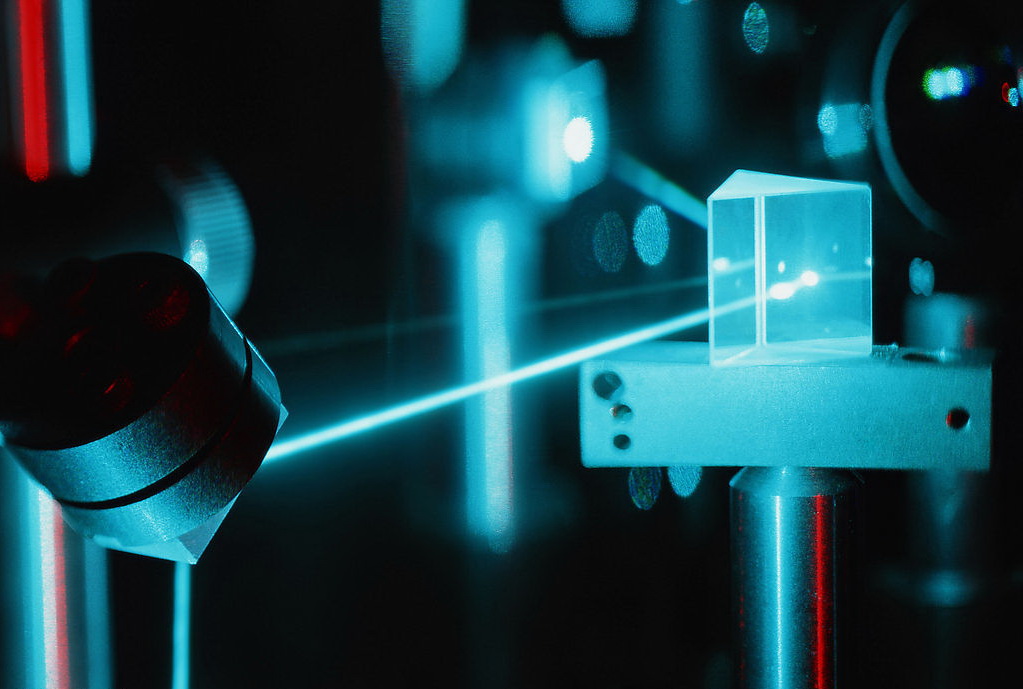

方兴未艾的激光产业

激光产业是一门发展速度极快的高新技术产业,已经渗透到各行各业中,形成了多种光源技术和应用系统。激光产业链可以分为上、中、下游三个部分:上游主要为激光材料及配套元器件;中游主要为各种激光器及其设备、检测仪器;下游主要为激光应用产品、仪器设备等。

2005-2009年,中国激光市场年均复合增长率达到25.6%,市场保持高速增长。2008-2009年,在全球激光市场出现24.8%的负增长的情况下,中国激光市场仍然保持15.1%的增长,突破了100亿元规模,成为全球激光市场中的一股新兴力量。2010年随着中国制造业的整体复苏,预计未来三年中国激光市场仍将保持高速增长,年均增长率约在18%-22%之间。

2013年随着国内制造业的转型升级,大功率激光设备在工业领域替代传统切削焊接设备的优势越发明显。因此光纤激光器件及设备销售量明显提升,从国内部分上市激光企业的2013年报看,小功率激光设备销售同比下降20%左右,而以光纤激光器件为代表的大功率激光设备销量增长50%以上。

通过对国内激光行业上市公司以及部分行业内大型企业报表的统计,2013年度国内激光产品包括激光晶体、各种激光器件以及激光加工等应用产品2013年总产值约为120亿元。其中激光晶体产值约为2亿元人民币,大致与2012年持平;激光应用产品中,激光全息防伪和大功率激光切割增长较快,达到30%以上。

激光微加工、光纤激光器、激光3D打印、紫外激光器件等应用将是激光产业发展的重点。

经过几十年的发展,激光技术开辟了广阔的应用天地,应用领域涵盖通信、材料加工、准分子光刻及数据存储等9个主要类别。根据国外统计资料表明,2013年全世界总的激光销售超过1000亿元。其中全球激光器市场销售额较2013年增长6.0%,达到93.34亿美元。美国市场借助出口方面的出色表现有所增长;欧洲凭借德国的出口增长仅维持收支平衡;亚洲市场,东盟国家的增长抵消了中国的经济放缓以及日本的零增长。

国内激光产业整体格局

国内激光企业主要分布在湖北、北京、江苏、上海及深圳等地,已基本形成以上述省市为主体的华中、环渤海、长三角、珠三角四大激光产业基地,其中有一定规模的企业约300家。

2014年我国激光产业链产值约为800亿元。主要包括:激光加工装备产业达到350亿元(其中,用于切割、打标和焊接的高功率激光设备占据了67%的市场份额);激光加工在重工业、电子工业、轻工业、军用、医疗等行业的应用达到450亿元。预计在今后三年,我国激光产业平均行业复合成长率将不低于20%。

我国激光加工产业可以分为四个比较大产业带,珠江三角洲、长江三角洲、华中地区和环渤海地区。这四个产业带侧重点不同,珠三角以中小功率激光加工机为主,长三角以大功率激光切割焊接设备为主,环渤海以大功率激光熔覆和全固态激光为主,以武汉为首的华中地区则覆盖了大、中、小激光加工设备。

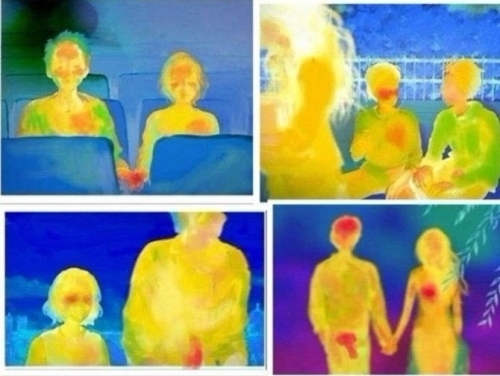

红外民品行业

红外技术最早用于军事领域,随着非典时期红外测温仪的应用,红外技术逐步进入民用行业,比较典型的应用有红外测温、红外成像、红外夜视等,已经广泛应用于医疗、安防、工业、消防、电力、建筑等领域。

红外行业的发展始于美国,最开始应用于军事领域。目前,红外热成像技术作为军队信息化建设不可或缺的一环,已成为夜视、夜战和精确打击武器系统的核心技术。同时,随着非制冷红外技术的发展,红外热像仪行业在民用领域得到了广泛的应用,而且正展现出更为广阔的市场空间。

红外热成像产业属于技术、资金密集型行业,相关产品的研制、生产资格需要获得严格的认证批准,具有较高的进入壁垒。国内民用红外热像仪市场产业集中现象正逐步显现。国内大多数红外热像仪生产厂商研发实力薄弱,许多厂商实际是国外产品的代理或系统集成商,拥有自主知识产权,能够独立开发红外热像仪机芯组件、后续电路、图像处理软件的国内厂商较少。

近十年来,国内民用红外市场逐步由进口为主向进口替代转变,在市场发展初期,FLIE、FLUKE等国外企业的红外产品占据了国内大部分市场,随着国内红外民品企业在产品技术、性能和产品质量等方面的改进,国产红外民用产品的市场竞争力逐步提到,市场份额逐步扩大,部分产品还实现了出口。

国内从事红外材料、器件和系统的主要研制单位有:中电11所、兵器211所、 8358所、中科院上海技术物理所、205所、航空612所、613所、船舶717所等。大立科技、武汉高德和广州飒特等已成为国内红外民品产业的主力军。

由于各种原因,国营单位在民用市场的份额约为5%,大立科技、武汉高德和广州飒特三家的市场占有率已在60%以上。中国红外热像产业用10年的时间从国外行业领先的FLIR、FLUKE等厂商抢回了超过50%的市场份额,初步实现了进口替代的产业目标。目前国产红外热像仪的产品性能已经基本接近进口产品,但由于品牌影响力等原因,价格只是进口产品的一半。

红外民用产品包括红外热像仪、红外测温仪、红外安防产品等,据估计2013年度国内红外民用产品的市场规模约为65亿元人民币,增速为8%左右。

红外行业的核心器件--焦平面探测器是生产各种红外产品所需的核心元器件。国内的红外企业基本上采购来自法国SOFRADIR和ULIS公司的焦平面探测器。国际上高端焦平面探测器仍然对中国禁运。经过过年努力,国内已经有部分公司可以自主生产中低分辨率非制冷焦平面探测器,有效减少了国内市场对该类元器件进口的依赖。但截止目前,制冷型焦平面探测器仍主要依赖从国外进口,仍存在核心器件供应风险。因此国内红外产业要想获得更大的发展空间,需要各方支持,积极研发中高端红外探测器,从根本上解决红外行业受制于人的局面,实现原材料、核心器件的国产自主。